Si28やHe3とは何でしょう?

Si28 と He3 は、どちらも「元素の同位体(アイソトープ)」を指す略称です。元素名+質量数で表記され、同じ元素でも中性子の数が違う“種類違い”を意味します。

Si28(シリコン28)

- 元素ケイ素(Si=シリコン)の同位体の1つで、質量数28の核種を指します。

- ケイ素は自然界で主に Si-28、Si-29、Si-30 の3種が存在し、Si-28が最も多い安定同位体です。

- 半導体では「シリコン」自体が材料として広く用いられ、同位体純化Si(例えばSi-28に揃える)は熱伝導やスピン雑音低減などの観点で研究用途・量子デバイス用途で注目されることがあります。

He3(ヘリウム3)

- 元素ヘリウム(He)の同位体の1つで、質量数3の核種を指します。

- ヘリウムには主に He-3 と He-4 があり、天然には He-4 が圧倒的多数、He-3はごく微量です。

- He-3は極低温物性(希釈冷凍機など)、中性子検出、核融合研究(D–He3反応の候補)などで重要視されます。地球上では希少で、原子炉副生成物由来や特定ガス鉱床からの抽出が主な供給源とされます。

——

要するに、Si28は「シリコン(ケイ素)の安定同位体のひとつ」、He3は「ヘリウムの希少な同位体」で、どちらも元素の“中性子数の違い”に基づく呼び方です。用途面では、Si-28は高機能半導体・量子情報で、He-3は極低温技術や検出・核融合研究で特に関心を集めています。

⁂

これらが近い将来の産業に大きな意味を持つらしいという話を小耳に挟んだのですが。

Si-28(シリコン28)と He-3(ヘリウム3)は、とくに量子・極低温・核融合といったフロンティア領域で重要性が高まりつつある素材で、研究から産業化への橋渡しが進んでいます。^2_1^2_3^2_5

Si-28(同位体シリコン)が持つ産業的インパクト

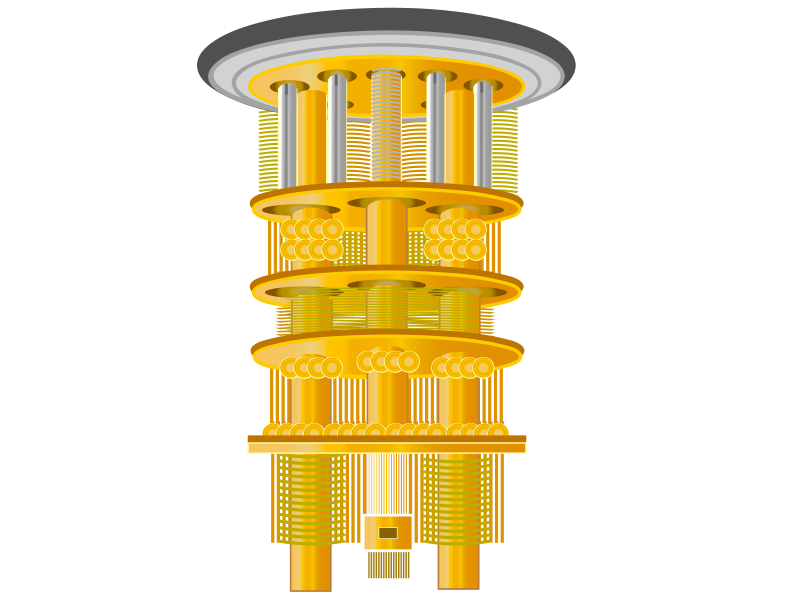

- 量子コンピュータ用材料として注目が急上昇しており、核スピンを持たないSi-28を用いると量子ビットのコヒーレンス(情報保持)が大幅に改善され、誤り耐性の実現や大規模化に直結します。^2_3^2_6

- 日本の国家プロジェクトでも「同位体制御Si/SiGe基板」が誤り耐性を満たす量子プラットフォームの基盤技術として開発されており、量産プロセス適合や大面積評価など“半導体産業との互換性”を強く意識した取り組みが進行中です。^2_3

- 研究面では、シリコン量子ドットでの高精度なユニバーサル操作や誤り訂正に資する成果が相次ぎ、シリコン量子計算の産業適用に向けた技術的マイルストーンが積み上がっています。^2_4^2_1

- 一部メディア・業界発信では、Si-28の高純度供給体制の整備が“静かな素材戦略”の焦点になっているとの指摘もあり、同位体分離(ガス遠心・レーザー等)の高度さから供給リスクや地政学的文脈が語られています。^2_7

要点: Si-28は「誤り耐性×大規模化」を見据えたシリコン量子の要素材で、材料・装置・製造プロセスを巻き込む形で、研究から量産互換の産業基盤へと移行中です。^2_6^2_4

He-3(ヘリウム3)が持つ産業的インパクト

- 極低温工学(希釈冷凍機など)や量子・検出分野で必須性が高いほか、国土安全保障や医療画像などでの利用を背景に、ニッチながら市場成長が見込まれています(希少性が供給制約)。^2_2

- 核融合ではD–He3反応が“中性子が少ない”クリーンな発電の理想像として長年議論され、放射性副産物の低減や直接発電のポテンシャルから将来のエネルギー源として注目されますが、地上でのHe-3調達の困難さや実装難度がボトルネックです。^2_5

- 研究機関の解説でも、将来的なオプションとして月面由来の3He利用を推す見解が紹介される一方、現時点ではD–TやD–Dなど他燃料系に比べて実現ハードルが高い位置づけです。^2_5

要点: He-3は「極低温・量子・検出」で既に重要、核融合では“将来有望だが供給・技術の壁”が大きく、政策・サプライチェーンと不可分の戦略物資的様相があります。^2_2

産業全体への示唆

- 量子コンピューティングの本格産業化に向け、Si-28を中心とした“同位体エンジニアリング”が材料・装置・製造で不可欠になり、半導体サプライチェーンの新たな要素(同位体分離・高純度成膜・大面積評価)が形成されつつあります。^2_1^2_6

- He-3は既存の極低温・検出の重要素材として需要が底堅く、量子機器の普及やセキュリティ・医療用途の広がりで需給タイト化が続く見通しで、価格・供給安定化の取り組みが産業拡大の鍵になります。^2_2

- 核融合については、短中期はD–T等の路線が主流で、長期視点でD–He3の研究が続く構図が現実的です。月資源・宇宙インフラと接続する可能性はあるものの、産業化は段階的で長期戦になります。^2_5

結論: 近い将来の産業で大きな意味を持つという見立ては妥当です。Si-28は量子半導体の量産互換プラットフォーム化が進み、He-3は極低温・量子・検出のコア素材として地位を強めつつ、核融合では長期オプションとしての戦略的価値が意識されています。^2_4^2_1^2_2

⁂

日本はこれらの産業に力を入れているのでしょうか?

結論として、日本はSi-28(同位体シリコン)を中心に量子産業化へ明確に投資・政策対応を進めており、He-3を含む極低温インフラ面でも国内供給能力の強化に動いている。政策・国家プロジェクト・企業の取り組みが並行して進展中である。^3_1^3_3

Si-28(同位体シリコン):量子半導体の国家プロジェクトが進行

- ムーンショット等の国家プログラムで「誤り耐性を満たす同位体制御Si/SiGe基板技術」を掲げ、量産プロセス適合の同位体Si-28層成膜、ヘテロ界面制御、広範評価を含む“半導体産業互換”の材料基盤確立に取り組んでいる。^3_4

- 上記プロジェクトは、拡張性のあるシリコン量子計算の実現を目標に、同位体Si-28を埋め込んだ高品位Si/SiGe量子井戸基板を開発するなど、誤り耐性・大規模化に直結する素材・結晶技術の整備を進めている。^3_1

- 内閣府・関係省庁は量子産業化の推進方策で、部素材・電子機器の大規模化・集積化、極低温環境等の評価テストベッド整備、国内外ベンダー連携を明記し、量子マテリアルの供給基盤強化を政策的に後押ししている。^3_3

- 研究開発面では、産総研・大学等が参画する同位体制御Si/SiGe基板の研究体制が構築され、誤り耐性を満たす結晶品質・評価技術の確立を目標に人材・設備を投入している。^3_5

He-3と極低温インフラ:国内供給・装置の強化が進展

- 量子計算・極低温分野のボトルネックである希釈冷凍機について、国内企業がIBMの知見を取り入れた「次世代希釈冷凍機」を開発し、2026年の市場投入と国内生産による安定供給を掲げている。海外依存・長納期の課題を解消し、日本の量子研究・産業の基盤強化を図る動きである。^3_2

- 政策文書でも、産総研に極低温環境を含む評価環境テストベッド整備を位置づけ、量子チップや低温制御回路などの大規模化・集積化に重点を置くなど、量子インフラの国内整備を進めている(He-3は希釈冷凍機等で重要)。^3_3

総合評価

- 政策(推進方策)、国家PJ(同位体制御Si/SiGe)、研究体制(産総研・大学の連携)、装置・供給(希釈冷凍機の国産化)まで、一連のサプライチェーン強化が具体化しているため、「日本はこれらの産業に力を入れている」と言える。^3_2^3_3

- 特にSi-28は、誤り耐性・拡張性を要件とするシリコン量子計算の中核素材として国家レベルで重点化され、材料・評価・製造互換まで踏み込んだ産業化の布陣が整備されつつある。^3_5^3_1

- He-3そのものの資源確保については公的資料の直接的記述は限定的だが、極低温装置の国内生産・評価環境整備により、量子・極低温分野の供給脆弱性低減へ向けた取り組みが加速している。^3_2

⁂

他国の状況はどうですか?日本はそれらと比較してどのような位置づけにありますか?

各国は「量子計算の材料・製造基盤(Si-28等の同位体シリコン)」と「極低温・検出・核融合で重要なHe-3」をめぐって政策・産業の整備を加速している。日本はSi-28を中心に材料からプロセス適合まで一体で推進しており、極低温装置の国内生産も進めているため、量子半導体の材料面では先行的な布陣に属する。一方、He-3資源そのものの確保では米国が歴史的に強い主導性を持ち、欧州は量子・半導体政策を横断した供給網強靭化で追随している。^4_1^4_3^4_5^4_7

米国

- He-3供給では、過去の供給危機対応を含め国家安全保障レベルで配分・輸出管理が行われ、価格高騰や用途配分の調整などを伴う体制が築かれてきた(例: 国家安全保障会議関与、研究施設への影響等)。^4_3

- 量子・半導体は産業団体や政策枠組みの下で国内供給網の競争力維持・強化を継続しており、同位体材料を含む戦略物資のサプライチェーン議論が進む土壌がある。^4_9

- 市場面でもHe-3は北米が最大シェアで、米国内ではサバンナ・リバー・サイトが精製・供給ノウハウを持つ拠点として認知されている。^4_5

要旨: 米国はHe-3供給の実務・制度面で先行し、量子・半導体の政策基盤も厚い。Si-28の自国供給体制は公開情報が限定的だが、需要側(量子大手)と国家安全保障の両面で牽引力が強い。^4_9^4_5

欧州(EU・英国ほか)

- EUは量子フラッグシップ等で量子計算・通信・センシングを横断する産業ロードマップを更新し、Chips ActやEuroHPCとの連携を通じて研究・産業実装の加速を図っている(量子技術のSRIA 2030)。^4_4

- 半導体では自己完結よりも設計・R\&Dへの集中や同盟・分業の強化が提言され、台湾依存や対中輸出管理など地政学リスクへの対処が焦点。オランダの装置輸出管理の事例が象徴的で、サプライチェーンの結節点を活用した戦略が進む。^4_2

- He-3は欧州でも需要が拡大し、月資源の検討や防衛・医療応用の拡大が市場牽引要因として挙げられているが、短期は国際供給網への依存が大きい。^4_5

要旨: 欧州は量子・半導体の制度設計とインフラ投資を強化しつつ、装置・設計の強みをテコに国際分業でポジションを高める。He-3は需要側が拡大するが、自主供給は限定的。^4_1^4_4

中国

- 半導体では米国主導の輸出管理の影響が大きく、素材・装置のチョークポイント対応が最重要課題。希少金属の輸出管理で対抗するなど、資源・装置の地政学が産業戦略の中核にある。^4_10^4_1

- He-3や核融合は国家プロジェクトで研究は継続も、先端装置・特定素材へのアクセス制限がボトルネックになりやすい構図にある(対外規制の影響)。^4_2

要旨: 中国はサプライチェーン制約と地政学的摩擦への対応に追われ、対外資源・装置の制約を踏まえた代替・内製化の加速が命題。^4_10^4_2

日本の位置づけ(比較総括)

- Si-28(同位体シリコン): 日本はムーンショット等で「誤り耐性を満たす同位体制御Si/SiGe基板」を国家プロジェクトとして推進し、量産プロセス適合・広面積評価まで踏み込む“材料から製造互換まで”の一気通貫を公的に掲げている点が強み。量子デバイスの産業化に直結する素材・基板技術の国産化において先行的ポジションを築いている。^4_6

- 極低温・He-3インフラ: 国内企業が次世代希釈冷凍機を2026年投入で国産供給する計画を公表し、量子・検出用途の装置供給力を高めている。一方、He-3ガス資源の歴史的配分・精製面では米国に優位があるため、資源確保そのものでは相対的に劣後しやすい。^4_8^4_5

- 政策・供給網: 日本は量子産業化の推進方策でテストベッド整備や部素材・装置の集積化を明記し、国内基盤の拡充を進めている。欧州が制度設計と国際分業、米国が供給実務と量子大手牽引で進む中で、日本は「シリコン量子の材料・基板」を核にした差別化が見え、極低温装置の国産化で脆弱性の一部を補完する戦略となっている。^4_7^4_8

結論: 日本はSi-28を中心とするシリコン量子の素材・基板技術で先進的な国家プロジェクトを走らせ、産業化に直結する“製造互換までの実装路線”が明確という点で強みがある。他方、He-3資源の確保・配分での主導性は米国が大きく、欧州は制度・分業で追い上げる構図。総じて、日本は材料・装置の両面で量子産業基盤の内製化を進める“実装志向”のポジションにある。^4_3^4_6^4_8^4_2

⁂