マイナンバーカードを保険証として使うための手続きは?

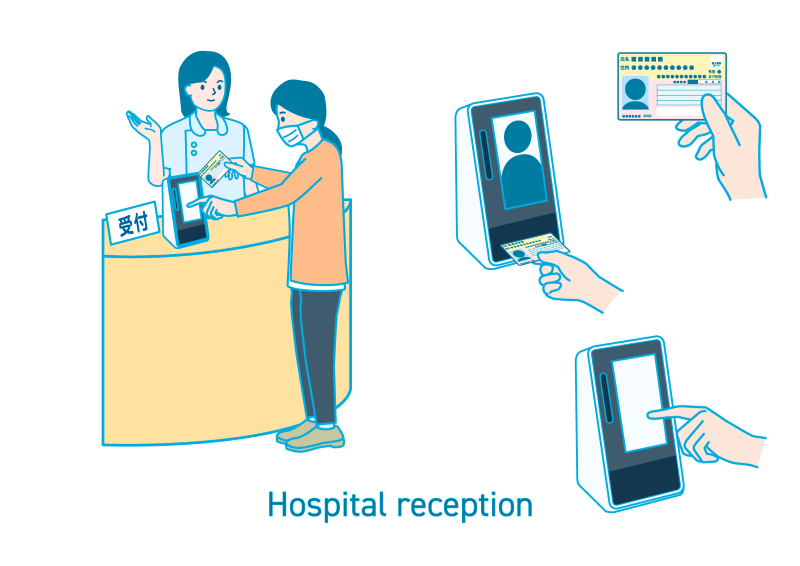

最短手順は「利用登録」を1回するだけで、以後は医療機関の顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざして健康保険証として使えるようになります。登録は医療機関の端末・マイナポータル・セブン銀行ATMのいずれでも可能です。^1_1^1_3

手続きの全体像

- 前提としてマイナンバーカードの取得が必要で、取得後に「健康保険証として利用する」初回登録を一度だけ行います。^1_2

- 以降は受診時に顔認証付きカードリーダーで本人確認し、保険資格をオンラインで確認して受付できます。^1_1

登録方法(3通り)

- 医療機関・薬局の顔認証リーダーで登録: 窓口の端末にカードを置き、画面の案内に従って登録します。^1_4

- マイナポータルから登録: アプリにログインし、「マイナンバーカードを健康保険証として利用する」を選んで登録します。^1_3

- セブン銀行ATMで登録: 全国のセブン銀行ATMでカードを読み取り、案内に従って登録できます。^1_2

登録状況の確認

使い方(受診時)

よくある補足

- 未取得や事情で使えない場合は、保険者から「資格確認書」が交付され、当面の代替になります。^1_7

- 現行の保険証は新規発行停止済みで、有効期限までは利用可(最長2025年12月1日等の案内あり)ですが、順次マイナ保険証へ移行が進みます。^1_8

参考ガイド

- 厚生労働省「健康保険証利用の方法」では、STEP形式で申請〜利用までを解説しています。^1_3

- デジタル庁の案内ページでも、登録の3方法と操作手順がまとまっています。^1_8

^1_10^1_12^1_14^1_16^1_18^1_20

⁂

暗証番号などが必要?

結論: 顔認証を使えば暗証番号は不要だが、暗証番号でも本人確認可能で、場面により4桁パスワードの入力を求められることがある。^2_1

受診時の本人確認

- 顔認証付きカードリーダーで「顔認証」または「4桁の暗証番号入力」のどちらかを選べるため、通常は暗証番号なしで受診可能。^2_3

- 暗証番号を選ぶ場合は、交付時に設定した「利用者証明用電子証明書」の4桁パスワードを入力する。^2_4

暗証番号を忘れた・ロック時

初回登録や申込み時

参考ポイント

- 暗証番号がロックされていても、窓口職員による目視確認等で対応可能な運用が示されている。^2_11

- 診療情報の提供同意など追加操作の際でも、本人確認は顔認証または4桁入力で対応できる。^2_2

^2_12^2_14^2_16^2_18^2_20

⁂

つまり、医療機関で手続きするのが最も簡単?

結論: 医療機関・薬局の端末での登録は、顔認証で進められ暗証番号不要なため、もっとも手軽な方法の一つといえる。^3_1

医療機関での利点

- 端末にカードを置き、画面の指示に沿うだけで30秒程度で登録が完了する案内があり、来院ついでに済ませやすい。^3_2

- 認証は「顔認証」か「4桁入力」を選べ、顔認証を選べばパスワード準備なしで手続きできる。^3_1

他の方法との比較

- マイナポータル: スマホからいつでも可能だが、初回ログインに4桁パスワード入力とカード読取りが必要。^3_4

- セブン銀行ATM: 24時間で所要1分ほどだが、4桁の利用者証明用パスワードが必須。^3_6

補足

- 対応機関は「マイナ受付」ステッカー掲示のある医療機関・薬局に限られるため、対応有無の確認が無難。^3_8

- いずれの方法でも登録は一度だけで、以後はマイナカードをかざして保険資格確認できる。^3_9

^3_10^3_12^3_14^3_16^3_18^3_20

⁂

対応機関は「マイナ受付」ステッカー掲示のある医療機関・薬局に限られるため、対応有無の確認が無難。

まだ非対応の医療機関があるんですか?すでに、以前のような保険証は発行されなくなっているのですが。

結論: ほぼ全ての医療機関・薬局でオンライン資格確認が導入済みだが、一部は未対応または運用上の理由でマイナ保険証を使えない場面が残るため、資格確認書などの代替手段が用意されています。[^4_1][^4_2]

現在の導入状況

- オンライン資格確認は2023年4月から原則義務化され、2024年末時点で約97%の医療機関・薬局に導入されています。^4_2

- それでも「未導入」や機器・ネットワーク不調等で当日使えないケースがあり、運用上の例外が残っています。^4_3

非対応/不稼働時の受診方法

- 未導入の医療機関では、有効な健康保険証または資格確認書、加えてマイナポータル画面・資格情報のお知らせの提示で受診可能と明示されています。^4_4

- 受付で「資格情報なし」等が出る場合の具体的対処(申立書記入や資格情報のお知らせ提示など)も国のQ\&Aで案内されています。^4_2

保険証廃止との関係

- 現行の保険証は新規発行停止済みで、有効期限内は段階的に使用されつつ、最長で2025年12月1日まで利用可能と周知されています。^4_5

- マイナ保険証を使わない・使えない場合のために、資格確認書が制度的に整備され、無償交付の運用も示されています(後期高齢者は当分の間申請不要の職権交付を実施)。^4_6

実務上の見通し

- 今後も原則はマイナ保険証だが、完全移行までの間は資格確認書等による受診ルートが維持され、非対応・不稼働時の受診機会が確保されています。^4_6

- 導入促進やスマホ保険証対応の拡大が進む一方で、正式稼働は対応体制が整った医療機関から段階実施となる見込みです。^4_8

^4_10^4_12^4_14^4_16^4_18^4_20

⁂

装置等の不具合は仕方ないとして、未導入は非常識でしょう?

結論: 未導入は望ましくないが、法制度上は「原則義務化+限定的な例外・経過措置・対象外機関」が存在し、完全に非常識とは言い切れない状況です。^5_1

ルールの位置づけ

- オンライン資格確認は2023年4月から保険医療機関・薬局に原則義務化され、患者が求めれば対応できる体制整備が必要です。^5_2

- 一方で、紙レセプトが認められている等の機関は義務化の対象外とされる明確な例外規定があります。^5_3

経過措置と行政対応

- 厚労省は「やむを得ない事情」に対し期限付きの経過措置を設け、導入未了の施設には段階的に要請・指導(集団指導、eラーニング受講要請等)を実施しています。^5_4

- 未導入は療養担当規則の趣旨に反しうるものの、罰則は個別判断で、まずは厚生局の「懇切丁寧な指導」からという運用が示されています。^5_5

なぜ未導入が残るか

- ネットワーク未整備、改築・臨時施設、在宅や訪問診療等の特殊動線、機器故障時の代替整備など実務上の事情が挙げられます。^5_6

- そもそも義務化対象外となる紙レセプト継続機関など制度的な例外も一定数あります。^5_3

受診者側の備え

- 万一未導入・不稼働でも受診できるよう、「資格確認書」制度が整備され、無償交付や案内が提供されています。^5_8

- 行政は導入支援と補助金継続で移行を促進しており、未導入は縮小方向にあります。^5_7

^5_11^5_13^5_15^5_17^5_19^5_21

⁂

ところで、医療機関の窓口でなら顔認証で利用登録可能とのことですけど、認証用の顔データって登録した記憶がないのですけど。

結論: 受診時の顔認証は、マイナンバーカードのICチップ内に格納されている「券面の顔写真データ」と、その場で端末カメラで撮影する顔を照合する仕組みで、事前に別途“顔データ登録”をした記憶がなくても使える設計です。^6_1

仕組みの要点

- 顔認証付きカードリーダーは、ICチップ内の顔写真と当日撮影した顔画像をその場で照合します。^6_2

- 照合用に撮影した画像は端末側に保存しない運用要件となっており、恒久的な顔データベースを新たに作る仕組みではありません。^6_3

なぜ事前登録が不要か

- マイナンバーカード交付時に提出した顔写真がICチップにも格納されており、これが“正本”として照合に利用されるためです。^6_4

- そのため、医療機関の窓口での利用登録でも、カード内の顔写真を用いた顔認証または4桁入力で本人確認が完結します。^6_5

顔認証マイナンバーカードの場合

- 暗証番号を設定しない「顔認証マイナンバーカード」でも、健康保険証としての利用はでき、カード表面に「顔認証」と表示されます。^6_7

- このカードは暗証番号を使う各種オンライン手続きは利用できませんが、窓口での顔認証や目視確認での本人確認として使えます。^6_9

^6_10^6_12^6_14^6_16^6_18^6_20^6_22

⁂

あぁ、マイナンバーカードを作った時の写真ですか。あれって、一枚だけでしたよね?それだけで認証するのですか?

iPhoneのFace IDやその他の顔認証などでは、正面だけでなくいくつかの角度からの写真を登録しますよね。

結論: 医療機関の顔認証は、カード内に格納されている「交付時の1枚の顔写真」を基準に、その場で撮影した顔画像と照合する方式で成立します(複数角度の事前登録は不要)。^7_1

スマホの顔認証との違い

- スマホのFace IDは端末内に多角度・立体情報を学習させる方式が多いのに対し、マイナカードの顔認証はカードIC内の1枚の顔写真と当日の撮影画像をアルゴリズムで比較する「照合型」です。^7_11

- 照合に用いた当日の画像は端末に保存しない要件が課され、恒久的な顔データの蓄積は行わない運用設計です。^7_11

実務上のポイント

- 照明や角度が大きく崩れると一致度が下がることがあるため、枠内に正面を合わせる案内に従うのが無難です。^7_10

- 顔認証が難しい場合は、4桁暗証番号入力や窓口での目視確認で本人確認を完了できます。^7_10

^7_2^7_4^7_6^7_8

⁂

認証方式としては、かなり甘そう(緩そう)ですね。

結論: 方式は“緩い”というより、誤認率を非常に低く抑える要件で運用されており、顔認証が通らなければ4桁暗証番号や目視確認に自動フォールバックする多層設計です。^8_1

精度要件

- 顔認証付きカードリーダーは、1対1照合で「誤合致率(FMR)0.01%のときに誤非合致率(FNMR)0.6%以下」という性能基準を満たすことが要件化されています。^8_2

- 次期要件ではFNMRの目標が0.3%以下(推奨0.1%以下)に引き下げられる方針が示され、閾値設計で他人受入率を優先的に低く抑える思想です。^8_3

運用の安全策

- 認証に失敗した場合のリトライや、暗証番号入力・職員の目視確認モードへの切り替え手順が公式に定義され、認証不可で受付が止まらない運用になっています。^8_5

- 顔画像はその場限りで照合に使う設計で端末保存しないため、データ蓄積によるリスクを抑えつつ、厳しめの閾値でFMRを低く保つ構成です。^8_6

技術的背景

- 仕様は1対1照合で、スマホのFace IDのような多角度・3D学習ではない一方、閾値設定によりFAR(他人受入率)とFRR(本人拒否率)のトレードオフを管理しています。^8_7

- 医療窓口ではセキュリティ優先でFARを低く設定するのが基本で、通らない場合は代替認証に移るため“甘い”より“厳しめ+代替手段”が実態です。^8_4

^8_10^8_12^8_14^8_16^8_18^8_20^8_9

⁂

まぁ、従来の保険証では写真はなかったことを考えれば、厳しくなっているのは間違いないでしょうが。

その理解で問題ありません。従来の保険証は顔写真がなく、窓口では氏名・生年月日などの聞き取りや目視のみでの確認が一般的でしたが、マイナ保険証では「顔認証(または4桁暗証番号)」とオンライン資格照会を組み合わせた厳格な本人確認に変わっています。^9_1

何が厳格化されたか

- 顔写真の照合に加えて、ICチップの電子証明書を使う本人確認と資格情報のオンライン照会が一体で行われ、なりすまし・資格誤りのリスクが下がっています。^9_3

- 失効した保険証や入力ミスによる誤請求を抑制でき、レセプト返戻の削減など実務面の改善も見込めます。^9_1

代替ルートの確保

- 顔認証が通らない場合でも、暗証番号入力や目視確認に切り替える公式運用が用意され、受付停止とならないように設計されています。^9_2

- マイナ保険証を使わない場合は「資格確認書」で受診でき、制度として受診機会は確保されています。^9_4

^9_10^9_12^9_14^9_16^9_18^9_20^9_7^9_9

⁂