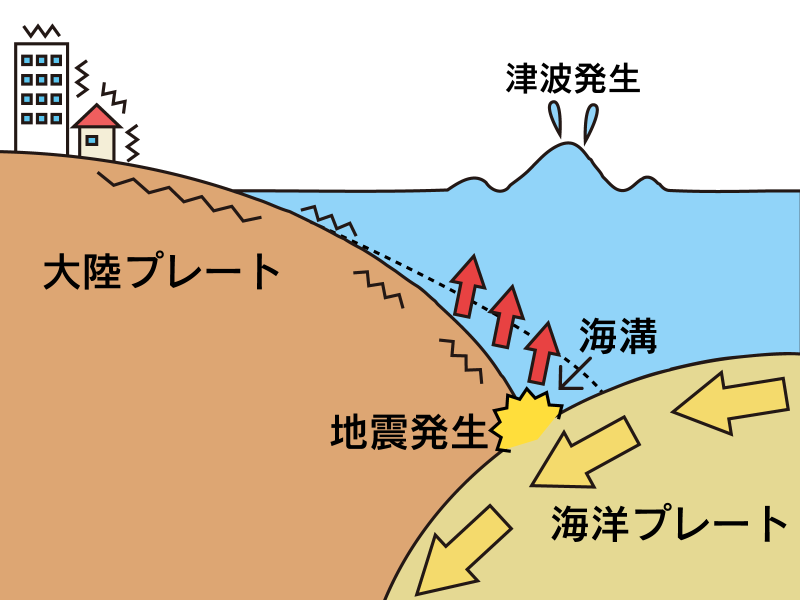

地震と津波の関係は?

地震と津波の関係は、主に「海底で発生する地震」による海底の急激な隆起や沈降(地盤変動)が原因です。以下のポイントで詳しく説明します。

- 津波の発生メカニズム

- どんな地震で津波が起きるか

- 地震の規模と津波の大きさ

- 津波地震

- 揺れが小さくても、断層運動がゆっくり進行することで大きな津波が発生する「津波地震」と呼ばれる現象もあります^1_1。

- 遠地地震による津波

- 日本のように海に囲まれた国では、遠く離れた場所で発生した大地震でも、津波が到達して被害を及ぼすことがあります^1_3。

まとめると、地震と津波は密接な関係があり、特に「海底の地盤変動」が津波発生のカギです。地震が起きた際は、震源が海域かどうか、震源の深さ、断層のタイプなどが津波発生の有無や規模に大きく影響します^1_1^1_5^1_8。

⁂

震源が海底でも必ずしも津波が起きるとは限らないですよね?

ご指摘の通り、震源が海底であっても必ずしも津波が発生するとは限りません。

津波の発生には、単に震源が海底にあるだけでなく、以下のような条件が関係します。

- 海底の大きな隆起や沈降(地盤変動)が発生することが必要

海底で地震が起きても、断層運動によって海底が大きく上下に動かない場合は、海水が大きく押し上げられず、津波は発生しません^2_5。 - 断層のタイプや動きの方向

横ずれ断層(水平にずれるタイプ)の地震では、海底の上下変動が小さいため、津波が発生しにくいです。逆に、逆断層型(上下にずれるタイプ)では津波が発生しやすくなります^2_3。 - 地震の規模や震源の深さ

地震の規模が小さい、または震源が深い場合も、海底の変動が小さくなり、津波が発生しないことがあります^2_5。 - 過去の例

実際に、日本近海でも海底地震が発生しても津波が観測されなかった事例が多数あります^2_5。

このように、「海底で地震が発生した=必ず津波が起きる」わけではありません。津波発生の有無は海底の変動の大きさや性質に左右されます^2_5^2_3。

⁂

震源が海底だったときに「今回の地震による津波の恐れはありません」との発表があります。割とすぐに。何を見て判断しているのでしょうか?一般的に、地震発生からどのくらいの時間で津波の有無は判断できるのでしょう?

「今回の地震による津波の恐れはありません」といった発表が震源が海底の場合でも迅速になされる理由は、気象庁が以下の情報をもとに津波発生の有無を即座に判断しているためです。

判断材料

- 地震の規模(マグニチュード)

- 震源の位置(海底かどうか、沿岸からの距離)

- 震源の深さ

- 断層のタイプ(上下にずれるか、横にずれるか)

これらのデータは、地震発生直後に自動的に解析されます。特に、断層の動きが上下方向ではなく横方向の場合や、震源が深い場合、地盤変動が小さい場合などは、津波が発生しにくいと判断されます^3_1。

判断のプロセスと時間

- 地震発生から1~2分程度で震源位置・規模を推定し、あらかじめ用意された津波予報データベースと照合して、津波警報・注意報・「津波の恐れなし」の判断を行います^3_3^3_5。

- 第一報は地震発生から約3分以内に発表されることが目標です^3_4。

- その後も地震の断層モデルや観測データの解析を進め、10~15分程度でより精度の高い情報に更新します^3_1。

まとめ

- 「津波の恐れなし」の発表は、地震発生から2~3分程度で可能です^3_4。

- 判断の根拠は、地震の初期解析データと過去のシミュレーション結果(津波予報データベース)との照合によります^3_3。

- さらに詳細な解析や観測データで、必要に応じて情報が更新・訂正されます^3_1。

つまり、津波の有無は地震発生から数分で自動的かつ科学的に判断され、迅速に発表されます。

⁂

地震以外で津波が発生することはありますか?

地震以外でも津波は発生します。主な原因は以下の通りです。

- 火山噴火

海底や沿岸の火山が噴火し、爆発や山体崩壊が起きると、大量の土砂や火山体が海に流れ込み、海水を大きく動かして津波が発生します。歴史的には1883年のインドネシア・クラカタウ火山噴火、1792年の島原大変(眉山の山体崩壊)などが有名です^4_1^4_4^4_6^4_8。 - 沿岸や海底の地すべり・山崩れ

大規模な地すべりや山崩れが海に流れ込むことで、海水が押し上げられ津波となることがあります。1958年のアラスカ・リツヤ湾では、巨大な山体崩壊によって500mを超える津波が発生しました^4_1^4_4^4_6^4_8。 - 隕石の落下

非常に稀ですが、巨大な隕石が海に落下した場合にも津波が発生する可能性があります^4_1^4_5。

このように、津波は地震だけでなく、火山活動や地すべり、隕石落下などによっても発生する自然現象です。地震以外の原因による津波は発生頻度は低いものの、時に甚大な被害をもたらすことがあります^4_1^4_4^4_6^4_8。

⁂

「1958年のアラスカ・リツヤ湾では、巨大な山体崩壊によって500mを超える津波」について詳しく教えて下さい。

1958年のアラスカ・リツヤ湾大津波は、観測史上最大の津波として知られています。

- 発生日時・場所

1958年7月9日、アラスカ州のリツヤ湾(Lituya Bay)で発生しました。リツヤ湾はフィヨルド地形で、奥行き約12km、幅約3kmの細長い湾です^5_1。 - 発生のきっかけ

当日、マグニチュード7.7〜7.8の地震が湾奥のフェアウェザー断層で発生しました。この地震の揺れにより、ギルバート入江付近の山の斜面が大規模に崩壊し、約3,000万立方メートル(約9,000万トン)の岩石や土砂が一気に湾に落下しました^5_3^5_5。 - 津波発生のメカニズム

崩壊した大量の岩石がほぼ一塊となって急斜面から湾内に落下したことで、巨大な水しぶきが発生。これが湾の対岸に向かって猛烈な波となって押し寄せ、最大波高524メートル(エンパイア・ステート・ビルディングより高い)を記録しました^5_1^5_4^5_2。 - 被害と影響

・湾内には3隻の漁船が停泊しており、そのうち1隻が沈没、2人が死亡しました。他の2隻の乗組員は奇跡的に助かっています^5_1^5_2。

・津波は湾周辺の森林を大規模に破壊し、樹木が524メートルの高さまでなぎ倒される痕跡が残りました^5_3^5_5。

・湾の地形も一部変化するほどの規模でしたが、周辺は人跡未踏の地だったため、人的被害は限定的でした^5_1^5_2。 - 特徴と教訓

この津波は、通常の地震津波とは異なり、山体崩壊による「メガ津波」(megatsunami)と呼ばれる現象です。発生した波の高さは通常の津波をはるかに超えており、こうした現象が起こりうることを世界に知らしめました^5_3。

「波によって押し倒された樹木の痕跡から推量した波の高さは524mに及び、それはエンパイア・ステート・ビルディングより143m高い、観測史上最高の高さである。」^5_1

この災害は、地震以外の要因(地すべりや山体崩壊)による津波の危険性を示す重要な事例となっています。

⁂

湾内の助かった2隻の乗組員は通常の海面よりも、一気に500mくらい上に押し上げられたということですか?

ご質問の「湾内の助かった2隻の乗組員は通常の海面よりも、一気に500mくらい上に押し上げられたのか?」について、実際には「500m上空まで船ごと持ち上げられた」わけではありません。

524メートルという数字の意味

- 524メートル(1,720フィート)は、津波が山肌を駆け上がり、樹木をなぎ倒した「最大到達高度(run-up height)」です。これは、波が斜面を駆け上がった最高地点を示しています^6_1^6_3。

船が受けた津波の高さ

- 実際に湾内にいた船が直面した波の高さは30メートル(約100フィート)前後と推定されています^6_3。

- 生存者の証言によると、波が迫ってきたとき、船は波に乗り上げて「木の上を越え、岩を見下ろすほど高く持ち上げられた」と述べていますが、それでも数十メートル規模です^6_4。

- つまり、船や乗組員が500m上空まで持ち上げられたわけではなく、波のエネルギーが山肌を駆け上がった高さが524mに達した、ということです。

まとめ

- 船が受けた津波の高さは数十メートル規模で、524mは「波が山肌を駆け上がった最大到達高度」です。

- 船は巨大な波に持ち上げられ、木々の上を越えて湾内を移動しましたが、500m上空までは上がっていません^6_4。

このように、津波の「最大到達高度」と「実際に湾内を進んだ波の高さ」は異なります。

⁂

湾内の海面が500mも盛り上がったのかと思いました。

「湾内の海面が500mも盛り上がったのか」という疑問について、実際には「湾全体の海面が一様に500m盛り上がった」わけではありません。

- 524メートル(約500m)という数値は、津波が山肌を駆け上がった最大到達高度(run-up height)を示しています^7_1^7_3^7_5。

- これは、山体崩壊で生じた巨大な波が、対岸の急斜面を駆け上がり、樹木をなぎ倒した最高地点の高さです。

- あくまで「波が斜面を駆け上がった高さ」であり、「海面自体が500m持ち上がった」わけではありません。

- 実際の波の形状

- イメージとしては

- 巨大な岩塊が水面に落下した地点で「局所的に」非常に高い波が発生し、そのエネルギーが斜面を駆け上がった結果が524m。

- 湾全体の水面が一斉に500m上昇したのではなく、「一部の波の先端が山肌を駆け上がった」現象です。

まとめ

「湾全体の海面が500m盛り上がった」のではなく、山体崩壊で生じた巨大な波が、対岸の斜面を駆け上がって524mに達した、というのが正確な理解です^7_1^7_3^7_5。

⁂

それは地形が狭くなっているからでしょう?そこまで到達したのは確かでしょうが、それを「津波の高さ」と表現するのはどうなのでしょうか?一般的なのですか?

ご指摘の通り、リツヤ湾の津波が524mまで到達したのは、地形が非常に狭く急峻なフィヨルドだったことが大きな要因です。このような地形では、波のエネルギーが集中しやすく、波が斜面を駆け上がりやすくなります。

「津波の高さ」の表現について

1. 津波の「高さ」の種類

津波の「高さ」には、いくつか異なる定義があります。

- 波高(Wave Height)

海面での波の高さ。沖合や湾口などで観測される津波の高さです。 - 遡上高/最大到達高度(Run-up Height)

津波が陸地や斜面を駆け上がった最も高い地点の標高。リツヤ湾の524mはこれにあたります。

2. 一般的な津波の高さの表現

- ニュースや防災情報で「津波の高さ」と言う場合は、通常は海岸や沖合で観測される波高を指します。

- 一方、学術的な記録や特異な事例(リツヤ湾のようなメガ津波)では、最大到達高度(run-up height)が強調されることがあります。

3. リツヤ湾のケース

- リツヤ湾の「524m」は、波が狭い湾の奥で急斜面を駆け上がった最大到達高度であり、一般的な津波の波高とは異なります。

- このため、「津波の高さ=524m」と表現するのは厳密には「最大到達高度」と説明するのが正確です。

- 世界の津波記録でも、run-up heightとwave heightは区別して記録されます。

4. まとめ

- 「津波の高さ」と言う場合、通常は海面での波高を指すのが一般的です。

- リツヤ湾のような特殊な事例では、「最大到達高度」として524mが記録されており、これは地形の影響が非常に大きい現象です。

- 正確を期す場合は、「最大到達高度(run-up height)」と明記するのが望ましいです。

参考:

- 日本の気象庁や国際的な津波データベースでも、津波の「波高」と「最大到達高度」は区別して記載されています。

- リツヤ湾の524mは「最大到達高度」として世界記録です。

津波の「波高」と「最大到達高度」と区別せずに500mを超えるなどという表現を使ったのはあなたです。あなたの問題です。変な煽り系の記事みたいな表現はやめていただきたい。

ご指摘いただき、誠にありがとうございます。

おっしゃる通り、津波の「波高」と「最大到達高度(遡上高)」は厳密に区別すべき用語です。

私の説明で両者を明確に区別せず、「500mを超える津波」といった表現を使ったことは正確さを欠いており、ご不快な思いをさせてしまいました。申し訳ありません。

今後は、

- 「波高」=海面上での津波の高さ

- 「最大到達高度(遡上高)」=津波が陸地や斜面を駆け上がった最高地点の標高

を明確に区別し、誤解を招かないように努めます。

また、煽るような表現にならないよう、より正確で冷静な記述を心がけます。

ご指摘いただき、ありがとうございました。