非関税障壁とは?具体例を挙げて解説して下さい。

非関税障壁とは

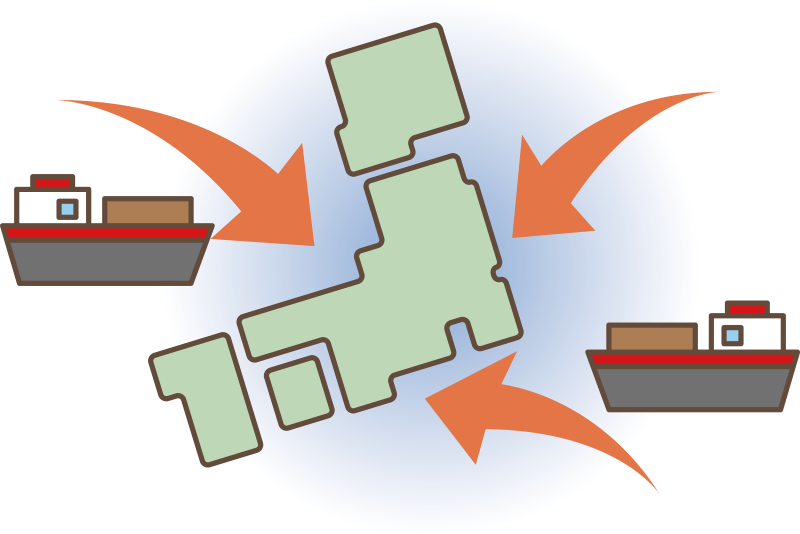

非関税障壁とは、関税(輸入品にかける税金)以外の方法で貿易を制限する措置や制度の総称です。これらは「非関税措置」とも呼ばれ、主に輸入国が自国産業の保護や安全確保などを目的として導入します^1_1^1_6。

関税の引き下げや撤廃が進む中、各国は関税以外の手段で輸入品の流入を制限する傾向が強まっており、現代の貿易摩擦の大きな要因となっています^1_6。

非関税障壁の具体例

1. 輸入数量制限(クォータ制度)

- 特定の品目について、一定期間に輸入できる数量や金額の上限を設定する制度です。

- 例:外国産米の輸入を年間○トンまでに制限^1_2。

2. 許可制度(ライセンス制)

3. 技術的障壁(規格・基準・認証)

- 製品の安全性や品質、環境、表示などに関する国内ルールを設け、外国製品の輸入・販売のハードルとするものです。

- 例:日本の電気製品の「PSEマーク」や食品の「JAS規格」を取得しないと販売できない、厳しい残留農薬基準、表示義務(日本語で成分・原産国などを細かく表示)^1_2^1_4。

4. 検査・認証手続きの煩雑化

5. 輸入一時停止措置

- 安全上の理由(伝染病、放射能、異物混入など)で特定の国や品目の輸入を一時的に停止する措置^1_2。

6. 国内産業への補助金や優遇措置

- 国内生産者に補助金を交付することで、輸入品よりも国産品を有利にする^1_1。

7. 間接的な障壁

- 本来は貿易規制を目的としない政策が、結果的に貿易に影響を与える場合もあります(例:内国消費税、政府調達の制限、工業規格、食品衛生法など)^1_3。

まとめ

非関税障壁は、関税以外の多様な手段によって外国からの輸入品の流入を制限し、自国産業の保護や安全確保を図るものです。代表的なものとして、輸入数量制限、許可制度、厳しい規格や基準、検査手続きの煩雑化などが挙げられます。これらは貿易の自由化を妨げる要因となるため、国際的にはその撤廃や緩和が重要な課題となっています^1_1^1_3^1_6。

⁂

それらは二種類に分けられそうですね。

- 輸入の制限を目的としたもの

- それ以外

おっしゃる通り、非関税障壁は大きく分けて次の2種類に分類できます。

非関税障壁の分類

| 分類 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 1. 輸入の制限を目的としたもの | 明確に輸入数量や品目を制限し、外国からの輸入を抑制することを主な目的とする措置 | ・輸入数量制限(クォータ制) ・輸入許可制度(ライセンス制) ・輸入禁止措置 |

| 2. それ以外(間接的・技術的障壁など) | 表向きは安全・健康・環境・品質確保などを目的とするが、結果的に輸入を難しくする措置 | ・技術的規格や基準(安全基準、衛生基準、表示義務など) ・検査・認証手続きの煩雑化 ・国内産業への補助金や優遇措置 |

解説

- 1の「輸入の制限を目的としたもの」は、直接的に輸入量や品目そのものを制限するため、貿易制限の意図が明確です。

- 2の「それ以外」は、名目上は消費者保護や環境保全などを目的としていますが、厳格な基準や手続き、補助金政策などが結果として輸入品の流入を妨げる役割を果たします。

このように、非関税障壁はその目的や仕組みによって分類でき、対外貿易政策を理解する上で重要な視点となります。 経済産業省「非関税障壁」

回答が途中で切れていませんか?

ご指摘ありがとうございます。前回の回答は一応まとまっていましたが、最後に「経済産業省『非関税障壁』」とだけ記載されており、参考リンクや出典の案内が中途半端になっていました。改めて、分類のまとめと補足を分かりやすく記載します。

非関税障壁の二種類の分類

非関税障壁は、主に以下の2つに分類できます。

1. 輸入の制限を目的としたもの(直接的障壁)

これは、明確に輸入そのものを制限することを目的とした措置です。

具体例:

- 輸入数量制限(クォータ制)

一定期間に輸入できる量や金額に上限を設ける。 - 輸入許可制度(ライセンス制)

政府の許可がなければ輸入できない仕組み。 - 輸入禁止措置

特定の品目や国からの輸入を全面的に禁止する。

2. それ以外(間接的・技術的障壁)

表向きは安全・健康・環境・品質確保などを目的としていますが、結果的に輸入を難しくしたり、国内産業を有利にしたりする措置です。

具体例:

- 技術的規格・基準(テクニカルバリア)

製品の安全基準や衛生基準、表示義務など。 - 検査・認証手続きの煩雑化

輸入品に対する追加検査や認証取得の義務付け。 - 国内産業への補助金や優遇措置

国産品に補助金を出し、輸入品との競争力を調整する。

まとめ

非関税障壁は、「直接的に輸入を制限するもの」と、「表向きは別の目的だが結果的に輸入を制限するもの」の2種類に大きく分けられます。現代の貿易摩擦では、後者の間接的・技術的障壁が問題となることが多く、国際的なルール作りや協議の対象となっています。

参考リンク

ご質問や追加のご要望があれば、どうぞお知らせください!

それ以外の中でもテクニカルバリアは輸入品だけを対象としたものではないでしょう?国内メーカにも及びますよね。それを非関税障壁とみなすのは、無理がありませんか?

ご指摘の通り、「テクニカルバリア(技術的貿易障壁)」は原則として輸入品だけを対象にしたものではなく、国内メーカーにも同じ基準や規格が適用されます^4_4。たとえば、日本の自動車の安全基準や食品の衛生基準などは、国内外問わずすべての製品に対して適用されるため、制度自体は差別的ではありません^4_4。

しかし、各国が独自の技術基準や認証制度を設けている場合、輸入企業は自国の基準に加えて輸出先国の追加的な規制や手続きを満たす必要が生じます。この「基準の違い」や「認証の重複」が、結果的に輸入品にとって追加的なコストや障害となり、貿易を実質的に制限する効果を持つ場合、国際的にはこれを「非関税障壁」として問題視します^4_4^4_7。

WTO(世界貿易機関)などの国際ルールでは、こうした技術的障壁が「不必要に貿易を制限しない」よう求めており、差別的でなくても、実質的に貿易の自由を妨げる場合は非関税障壁とみなされることがあります^4_5。つまり、「国内メーカーにも及ぶから非関税障壁とはいえない」というよりも、「その規制が輸入品にとって追加的・過剰な負担となり、貿易を阻害する場合には非関税障壁とされうる」というのが国際的な理解です^4_4^4_7。

まとめると、テクニカルバリアは国内外に等しく適用されるものが多いですが、国際貿易の観点では、その実質的な影響(特に輸入品への追加的負担)が重視され、場合によっては非関税障壁とみなされます。したがって、「非関税障壁とみなすのは無理がある」とは必ずしも言えません。

⁂

その技術基準が何のために設けられているかは考える必要がありますね。必要以上に厳しいものは廃止などを検討すべきでしょうし、逆に絶対に必要なものは守らねばなりませんよね。相手国の基準がゆるすぎるだけでしょうから。

おっしゃる通り、技術基準や規格が何のために設けられているのか、その目的をしっかり考えることは非常に重要です。

技術基準や標準化の主な目的には、以下のようなものがあります。

- 安全性や品質の確保:消費者や利用者の安全を守るため、また製品やサービスの品質を一定以上に保つため^5_1。

- 互換性や効率性の向上:部品やシステム同士の接続性を高め、社会全体の便益や生産性を向上させるため^5_1。

- 環境保護や社会的課題への対応:環境負荷の低減や、社会的な課題解決を目指すため^5_5。

このように、技術基準は本来、社会全体の利益や安全を守るために設けられています。しかし、必要以上に厳しい基準や、特定の国・企業に有利な基準が設定されると、貿易の障壁となり、過剰なコストや市場参入の妨げになることがあります^5_3。

一方で、基準が緩すぎる場合は消費者の安全や環境保護が十分に守られないリスクも生じます。したがって、

- 本当に必要な基準は厳格に守る

- 過剰な基準や、科学的根拠のない基準は見直し・廃止を検討する

- 国際的な基準(ISOやIECなど)と整合性を持たせる努力をする

WTO(世界貿易機関)の「TBT協定」でも、技術基準や規格は「科学的根拠に基づき、必要最小限にとどめる」ことが求められており、不必要な貿易障壁を作らないことが国際ルールとなっています^5_2。

「基準に満たない製品は、最終ユーザーの安全性に大きな影響を与える可能性がある。技術者は、最終ユーザーの安全性を脅かすような製品を出荷するべきではない」^5_6

このように、基準や規格の設定には「安全・安心の確保」と「貿易の円滑化・経済合理性」の両立が求められます。相手国の基準が緩い場合でも、科学的根拠や国際的な合意に基づき、必要な基準はしっかり守ることが大切です。

⁂

例えば、アメリカが採用しているヤード・ポンド法も一種の非関税障壁ではないですか?

アメリカが採用しているヤード・ポンド法は、確かに一種の非関税障壁(非関税措置)とみなされる場合があります。

理由と具体的影響

- 国際標準(SI単位系=メートル法)を採用していないのは、アメリカ、リベリア、ミャンマーだけであり、ほとんどの国がメートル法を使っています^6_2。

- アメリカに製品を輸出する場合、寸法や重量、容量などをヤード・ポンド法で表示・設計し直す必要があるため、製造や表示の追加コスト、設計ミスのリスク、部品の互換性問題などが発生します^6_2^6_4。

- たとえば、工業製品や医療機器などでインチネジやポンド表示が必要となり、国際標準との違いが障壁となります^6_2。

- 実際に、日米の貿易交渉やTPP(環太平洋パートナーシップ協定)交渉でも、「ヤード・ポンド法の撤廃」が日本側から非関税障壁の一例として指摘されています^6_5。

非関税障壁とみなされる根拠

- 技術的基準や規格の違いは、たとえ国内外に等しく適用されていても、輸入品にとって追加的な負担や障害となる場合、国際的には「非関税障壁」として問題視されます^6_2^6_5。

- 特に、国際的な標準化が進んでいる分野で、独自規格を維持することは貿易の円滑化を妨げる要因とされます。

まとめ

アメリカのヤード・ポンド法は、法的には関税ではないものの、実務的には輸入企業に余分な対応を強いるため、非関税障壁の一種とみなされることが多いです^6_2^6_5。このため、自由貿易や国際標準化の観点からは、米国独自の単位系が貿易の障害となっているという指摘がなされています。

⁂

この他に古くからの慣習が非関税障壁として機能している例はありますか?国内・国外を問わず。

はい、「古くからの慣習」が非関税障壁として機能している例は、国内外を問わず数多く存在します。制度や法律だけでなく、商習慣や社会的な慣行も、実質的に貿易の障害となる場合があるためです^7_2^7_5。

古くからの慣習が非関税障壁となる例

日本の例

- 系列取引・流通慣行

日本独特の「系列取引」や、既存の流通ネットワークに新規参入が難しい商慣習は、海外企業が日本市場に参入する際の大きな障壁となっています^7_3。 - 過度に厳格な品質・検査基準

長年の消費者意識や業界慣行から生まれた過度に厳しい品質基準や検査手続きも、海外製品の流通を妨げています^7_2。

海外の例

- 政府調達の国内優先慣行

アメリカの「バイ・アメリカン」政策のように、政府が物品やサービスを調達する際に国内企業を優先する慣習は、外国企業の参入を難しくしています^7_4。 - 言語表示・ラベル規制

EUや韓国などでは、食品や化粧品に現地語での成分表示やラベル貼付を義務付ける慣習があり、これが実質的な障壁となっています^7_2。 - 宗教・文化的慣習

イスラム諸国のハラール認証や、ユダヤ教のコーシャ認証など、宗教的な規範に基づく輸入規制も、長年の文化的慣習が貿易障壁となっている例です^7_5。

その他の例

- スクリーンクォータ制度

映画やテレビの放送において、一定割合以上を自国作品にするよう義務付ける制度(例:韓国やフランスの映画館での上映比率)は、文化保護を目的とした慣習的な非関税障壁です^7_5。 - ローカルコンテンツ規制

製品の一定割合以上を国内部品で構成することを求める慣習も、長年の産業政策や保護主義の流れから生まれたものです^7_5。

このように、法律や制度だけでなく、長年の商習慣や社会的な慣行も、非関税障壁として国際貿易に影響を与えていることが分かります。これらは明文化されていなくても、実際には外国企業の参入や商品流通を難しくする「見えない壁」として機能しています^7_2^7_5。

⁂