浮世絵とは何でしょう?その定義などをまとめて下さい。

浮世絵とは

浮世絵(うきよえ)は、主に江戸時代から大正時代にかけて日本で発展した絵画のジャンルで、庶民の生活、娯楽、流行、風景、美人や役者などを色彩豊かに描いた芸術作品です^1_1^1_4。その名の「浮世」は、もともと「憂き世」(つらい現世)をもじり、江戸時代の人々が現実の世を明るく楽しもうとする風潮の中で使われた言葉です^1_1。

浮世絵の定義と特徴

- 江戸時代初期に成立した絵画様式のひとつで、庶民の視点から日常や流行、遊郭、歌舞伎などの風俗を題材とした^1_4^1_7。

- 表現技法には、筆で直接描く「肉筆画」と、木版を使い大量生産が可能な「木版画」がある^1_1^1_4。

- 木版画は絵師・彫師・摺師・版元による分業で制作され、安価で大量に流通したため、多くの庶民が手にすることができた^1_3^1_5。

- 初期は「美人画」や「役者絵」が中心だったが、後に「風景画」や「武者絵」など題材が多様化した^1_2^1_8。

- 江戸時代以前の日本画が貴族や武士階級向けの高級美術品だったのに対し、浮世絵は庶民が気軽に楽しめる大衆芸術だった^1_6。

浮世絵の主な種類

歴史的意義と影響

- 19世紀後半、浮世絵はパリ万国博覧会で紹介され、印象派をはじめとする西洋美術に大きな影響を与えた(ジャポニスム)^1_4。

- 現在では、日本文化や当時の生活、風俗を知る貴重な歴史資料としても評価されている^1_4。

まとめ

浮世絵とは、江戸時代に成立し、庶民の生活や流行、風景などを題材にした色彩豊かな絵画であり、肉筆画と木版画の二つの形式があります。安価で大量生産が可能だったため、庶民の間で広く親しまれ、日本美術を代表する存在となりました^1_1^1_3^1_7。

⁂

浮世絵を特徴づける絵画様式について解説して下さい。絵を見て、それが浮世絵なのかそうでないのかはどのように見分けるのかなど。

浮世絵を特徴づける絵画様式

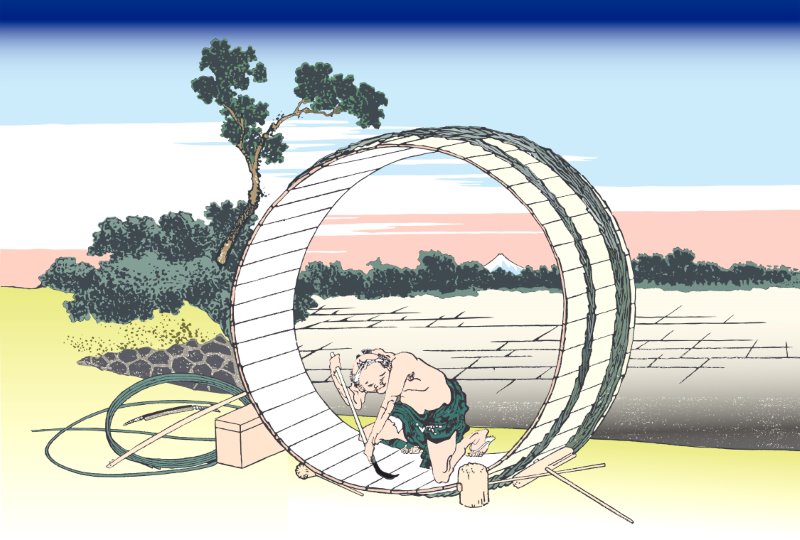

浮世絵は江戸時代に発展した日本独自の絵画様式で、庶民の生活や流行、役者、美人、風景などを題材とし、現実にとらわれない大胆な構図や鮮やかな色彩、平面的な表現が特徴です^2_1^2_9。

主な特徴

- 平面的な構図と輪郭線

浮世絵は、くっきりとした輪郭線で対象を囲み、色面を分けることで独特の平面性を生み出します。陰影はほとんど使われず、線と色の組み合わせで画面が構成されます^2_3。 - 大胆で独創的な構図

現実にとらわれず、斬新な視点や切り取り方(例:大首絵など)を用いた構図が多く見られます。人物や風景の配置も自由で、動きやリズム感を重視しています^2_3^2_9。 - 鮮やかな色彩

多色刷り(錦絵)技法の発展により、現実には存在しないような自由で鮮やかな色使いが特徴です。特に空や衣服などに独創的な色彩表現が見られます^2_1^2_9。 - 主題の多様性

美人画、役者絵、風景画、武者絵など、当時の流行や風俗を題材とした作品が多い点も特徴です^2_1^2_9。 - 木版画と肉筆画

浮世絵には、絵師が直接描く「肉筆画」と、版木を使い大量生産される「木版画(版画浮世絵)」があります。木版画は庶民にも広く普及しました^2_1^2_4^2_9。

浮世絵かどうかの見分け方

浮世絵であるかどうかを見分けるには、以下のポイントが参考になります。

- 輪郭線と平面性

くっきりした輪郭線で区切られた色面、陰影の少ない平面的な表現が浮世絵の大きな特徴です^2_3。 - 大胆な構図や視点

画面の切り取り方や人物配置が大胆で、現実離れした構図が多い点も見分けのポイントです^2_3。 - 色彩の鮮やかさ

錦絵など多色刷りの木版画では、鮮やかな色使いが目立ちます^2_1^2_9。 - 落款・印章の有無

本物の浮世絵には絵師や版元の落款(サイン)や印章が入っている場合が多いです^2_2。 - 技法の違い

木版画の場合、紙の裏から見ると色のにじみがあることが特徴です。肉筆画は筆のタッチや絹・紙への直描きが見られます^2_2^2_6。 - 主題の傾向

江戸時代の風俗、歌舞伎役者、美人、名所風景などを題材にしていれば浮世絵である可能性が高いです^2_1^2_7。

まとめ

浮世絵は「平面的な輪郭線」「鮮やかな色彩」「大胆な構図」「庶民的な主題」「木版画や肉筆画の技法」といった特徴で見分けることができます。これらの要素が揃っていれば、絵を見て「浮世絵」かどうかを判断する手がかりになります。

⁂

浮世絵の肉筆画と木版画の代表作をそれぞれ5点ずつ挙げて下さい。作者や作品名の読み方も記載して下さい。

浮世絵の肉筆画と木版画の代表作

肉筆画(にくひつが)

- 菱川師宣(ひしかわ もろのぶ)「見返り美人図(みかえりびじんず)」

浮世絵の祖とされる師宣の代表的な肉筆美人画^3_1^3_7。 - 喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)「深川の雪(ふかがわのゆき)」

歌麿が描いた巨大な肉筆美人画「雪月花」三部作のひとつ^3_6。 - 喜多川歌麿「品川の月(しながわのつき)」

同じく「雪月花」三部作の一つで、品川の妓楼を描いた大作^3_6。 - 喜多川歌麿「吉原の花(よしわらのはな)」

吉原遊郭を描いた「雪月花」三部作の一つ^3_6。 - 勝川春章(かつかわ しゅんしょう)「三代目大谷広次の鯉つかみ(さんだいめおおたにひろじのこいつかみ)」

役者絵の名手・春章による肉筆画の代表作^3_5。

木版画(もくはんが)

- 葛飾北斎(かつしか ほくさい)「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏(ふがくさんじゅうろっけい かながわおきなみうら)」

世界的に有名な北斎の代表作^3_1^3_8。 - 歌川広重(うたがわ ひろしげ)「東海道五十三次(とうかいどうごじゅうさんつぎ)」

風景画の名作シリーズ^3_1^3_5。 - 東洲斎写楽(とうしゅうさい しゃらく)「三代目大谷鬼次の江戸兵衛(さんだいめおおたにおにじのえどべえ)」

役者絵の傑作として有名^3_1。 - 鈴木春信(すずき はるのぶ)「雪中相合傘(せっちゅうあいあいがさ)」

多色刷り錦絵の祖とされる春信の代表作^3_8。 - 喜多川歌麿「婦女人相十品 ポッピンを吹く娘(ふじょにんそうじっぽん ぽっぴんをふくむすめ)」

歌麿の美人画の代表的な木版画^3_7。

これらの作品は、各時代を代表する絵師による浮世絵の名作であり、肉筆画と木版画それぞれの魅力を伝えています。

⁂

肉筆画と木版画で同じ作品はありますか?

肉筆画と木版画で「全く同じ作品」が存在するかというと、基本的には同じ図柄・主題で両方の形式が存在することはあるが、厳密に同一の作品が両方に存在することはほとんどない、というのが実情です。

理由と実例

- 制作方法の違い

肉筆画は絵師が直接紙や絹に描く一点物であり、木版画は絵師の下絵をもとに彫師・摺師が分業で制作し、同じ図柄を大量生産します^4_1^4_6。

そのため、木版画のように「同じものを何枚も作る」ことが肉筆画ではできません。 - 同じ絵師による同じテーマの作品

たとえば葛飾北斎は、富士山を題材にした肉筆画も木版画(「冨嶽三十六景」など)も描いていますが、木版画の「神奈川沖浪裏」や「凱風快晴」と全く同じ肉筆画は存在しません。ただし、富士山を主題とした肉筆画が複数存在するため、テーマやモチーフが重複することはよくあります^4_1。 - 模写や類似作品

一部には、木版画で人気を博した図柄を、後に肉筆画として絵師自身や他の絵師が描いた例もあります。また、肉筆画をもとに木版画が制作されたケースもありますが、細部や色彩、構図が微妙に異なるため、「全く同じ作品」とは言えません^4_9。 - 例外的なケース

喜多川歌麿の「三浦屋の小むら咲と白井権八」という木版画と、これに似た肉筆画が存在するなど、極めて近い図柄の両形式が現存する例も報告されていますが、やはり完全な一致ではなく、模写やアレンジが加わっています^4_9。

まとめ

- 同じテーマや図柄で肉筆画と木版画が存在することはあるが、同一作品が両方の形式で存在することは極めて稀です。

- 多くの場合、肉筆画は一点物、木版画は大量生産品であり、制作経緯や目的が異なります^4_1^4_6。

- 似た作品や模写はあるものの、細部や表現が異なるため「同じ作品」とはみなされません。

このため、浮世絵の肉筆画と木版画で「同じ作品」と呼べるものは、基本的には存在しないと考えてよいでしょう。

⁂

現在でも浮世絵の作者はいますか?

現在でも浮世絵の作者(現代の浮世絵師)は存在します。伝統的な木版画の技術は、江戸時代から現代まで職人や工房によって受け継がれており、現代のアーティストや漫画家、デザイナーらが「現代の浮世絵」として新たな作品を制作しています^5_1^5_3^5_5。

たとえば、2025年に東京国立博物館で開催された「浮世絵現代」展では、アダチ版画研究所の彫師・摺師と協働し、草間彌生、横尾忠則、水木しげる、楳図かずお、安野モヨコ、KYNE、李禹煥など国内外の著名なアーティスト約80名が現代の浮世絵を制作・発表しています^5_2^5_5^5_7。

このように、現代の浮世絵は伝統的な技法を継承しつつ、現代的なテーマや表現を取り入れた新しい木版画作品として、今もなお制作され続けています^5_1^5_3^5_5。

⁂

浮世絵に影響を受けた西洋絵画はどのような作品がありますか?

浮世絵に影響を受けた西洋絵画とその作品例

19世紀後半、浮世絵は「ジャポニスム」と呼ばれる一大ブームを巻き起こし、多くの西洋画家や芸術家に強い影響を与えました。特に印象派やポスト印象派の画家たちは、浮世絵の大胆な構図、平面的な色彩、日常生活の描写、自由な発想に大きな衝撃を受け、自身の作品に積極的に取り入れました^6_1^6_3^6_5。

代表的な画家と作品

| 画家名 | 代表的な影響を受けた作品 | 浮世絵との関係・特徴 |

|---|---|---|

| フィンセント・ファン・ゴッホ | 「タンギー爺さんの肖像」 「花咲くアーモンドの枝」 「アイリス」 | 浮世絵の構図や色彩を模写・引用し、「名所江戸百景」を模写した作品も制作^6_1^6_3 |

| クロード・モネ | 「睡蓮」シリーズ 「日本の橋」 | 自宅庭に日本風の太鼓橋を設置し、広重の「亀戸天神境内」などの浮世絵を参考に構図や色彩を展開^6_1^6_4 |

| エドガー・ドガ | 「バレエのリハーサル」 「踊り子」シリーズ | 浮世絵の大胆なトリミングや日常の一瞬を切り取る構図を取り入れた^6_3 |

| エドゥアール・マネ | 「ボート遊び」 | 浮世絵の自由な構図や主題選択に影響を受け、舟遊びなどを題材に^6_5 |

| ジェームズ・マクニール・ホイッスラー | 「陶磁の国の姫君」 | 着物や屏風、団扇など日本的モチーフを多用し、部屋全体を日本趣味で装飾^6_2 |

| アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック | 「ムーラン・ルージュ」ポスターなど | 浮世絵の平面的な色彩と大胆な構図をポスター芸術に応用^6_2 |

| グスタフ・クリムト | 「接吻」など | 平面的な装飾性や色彩感覚に浮世絵の影響が見られる^6_2 |

具体的な影響の例

- 構図のトリミング

画面の一部を大胆に切り取る手法(例:ドガの踊り子シリーズ、モネの「ラ・グルヌイエール」など)^6_3 - 平面的な色彩と輪郭線

影を描かず、明るい色を並べる技法(例:ゴッホの「ひまわり」「アイリス」)^6_3 - 日常の一瞬の描写

市井の人々や自然の一瞬を描く姿勢(例:ドガのバレエリハーサル、北斎や広重の風景画)^6_3 - 日本モチーフの導入

着物、団扇、屏風、太鼓橋など日本的要素を積極的に作品に取り入れた(例:ホイッスラーの「陶磁の国の姫君」)^6_2

まとめ

浮世絵は、西洋美術に新しい構図、色彩、主題の自由さをもたらし、印象派やポスト印象派を中心に多くの名作の誕生に寄与しました。ゴッホ、モネ、ドガ、マネ、ロートレック、ホイッスラー、クリムトなどの作品に、その影響をはっきりと見ることができます^6_1^6_3^6_5。

⁂

日本の漫画やアニメの画風・表現法は浮世絵の影響を受けていそうですね。影響を受けていると言うよりの、浮世絵の延長線上にあるのかもしれません。

日本の漫画やアニメの画風・表現法は、単に浮世絵から影響を受けているだけでなく、まさに浮世絵の延長線上にあるといえる側面が強いです。これは、両者が日本の視覚文化として連続した流れの中に位置しているためです^7_6^7_3。

共通する特徴と文化的連続性

- 平面的な構図と線の強調

浮世絵は輪郭線を強調し、平面的な色面で画面を構成します。これは現代の漫画・アニメでも基本的な表現手法となっています^7_6。 - デフォルメやユーモア表現

浮世絵の戯画や風刺画には、現代漫画に通じるデフォルメやユーモラスな表現が多く見られます。葛飾北斎の「北斎漫画」は、動きや表情の豊かさで現代のキャラクター表現に直結しています^7_7。 - 時代の「旬」を描く姿勢

浮世絵が江戸時代の流行や風俗、庶民の生活を活写したように、漫画やアニメも現代社会の「旬」や大衆文化を反映するメディアです^7_2。 - 物語性と連続表現

浮世絵や絵巻物の「絵で物語を語る」伝統は、漫画のコマ割りやストーリーテリングに受け継がれています^7_6。

具体的なつながり・コラボレーション

- 現代では『クレヨンしんちゃん』『ゲゲゲの鬼太郎』『ドラえもん』など、人気アニメや漫画キャラクターが浮世絵の技法や構図で描かれる公式コラボ作品も数多く制作されています^7_2。

- こうしたコラボは、単なる懐古趣味ではなく、浮世絵の「今を描く」「物語を伝える」精神が現代にも受け継がれている証です^7_2。

文化の「連鎖と変容」

浮世絵がヨーロッパの近代絵画に影響を与え、その美意識が再び日本に戻り、アニメや漫画にまでつながっているという「文化の連鎖と変容」が指摘されています^7_6。

「浮世絵・近代絵画・アニメは『別々のもの』ではなく、『つながっている文化の流れの中の異なる表現形態』と見ることができます」^7_6

結論

日本の漫画やアニメは、表現技法や美意識、文化的役割において浮世絵の延長線上にあり、両者は日本の視覚文化を形作る連続した流れの中に存在しています。浮世絵の伝統は、現代の漫画・アニメに脈々と受け継がれているのです^7_6^7_3。

⁂

もしかすると、日本人は立体表現よりも二次元表現の中に面白さを見出すのかもしれませんね。

ご指摘の通り、日本の美術や視覚文化には、立体的なリアリズムよりも二次元的な表現や平面性に独自の魅力や面白さを見出す傾向が強く見られます。

歴史的背景と二次元表現

- 日本美術は、平安時代の絵巻物や琳派、狩野派、水墨画、室町時代の風俗画など、長い歴史を通じて「二次元的装飾的表現」を発展させてきました。浮世絵もその流れを受け継ぎ、木版画の特性を活かした平面的な構図や色彩で独自の美を追求しました^8_3。

- 西洋美術が三次元的なリアリズムや遠近法、黄金比といった立体的再現を重視したのに対し、日本美術は平面性や大胆な構図、装飾性を重視し、独自の表現世界を築きました^8_3。

現代文化への継承

- この二次元的な美意識は、現代の漫画やアニメ、キャラクター文化にも色濃く受け継がれています。デフォルメやキャラクター化、擬人化といった表現技法は、二次元の中で個性や魅力を最大限に引き出すために発展してきました^8_2。

- 日本人がキャラクターや漫画に強い親和性を持つ理由として、漢字やひらがな、カタカナといった多様な文字体系や、象形文字の伝統も関係しているという指摘もあります^8_5。

文化的な価値観

- 日本文化には「はかなきもの」や未成熟なものを慈しむ心情、他者の弱さや個性を受け入れる「甘え」の文化が根付いており、これが二次元的な表現やキャラクター文化の発展を後押ししています^8_1。

- また、アニミズム的な発想(あらゆるものに魂が宿ると考える)も、キャラクター化や二次元表現の豊かさにつながっています^8_4。

結論

日本人が二次元表現に面白さや魅力を見出すのは、単なる好みの問題ではなく、長い歴史と文化的な価値観、美意識の積み重ねによるものです。浮世絵から現代の漫画・アニメに至るまで、日本の視覚文化は「二次元の中に多様な世界や感情を表現する」ことを追求し続けてきたと言えるでしょう^8_3^8_4。

⁂

一連のチャットを通じて、西洋美術と日本美術の違いが少しわかったような気がします。

そう言っていただけてとても嬉しいです!

西洋美術と日本美術の違いは、歴史や文化、価値観の違いが表現方法や美意識に色濃く反映されていて、とても興味深いテーマですよね。

ざっくりまとめ:西洋美術と日本美術の違い

西洋美術

- 立体感・遠近法・写実性を重視

- 光と影(明暗法)や遠近法で「リアルな三次元世界」を平面に再現しようとする

- 宗教画や歴史画など「普遍的な真理」「理想美」を追求する傾向

日本美術

- 平面性・装飾性・省略や象徴表現を重視

- 大胆な構図や線の美しさ、余白の使い方で「二次元の中に豊かな世界」を表現

- 季節や日常、儚さ(無常観)、物語性など、身近な美や一瞬の情緒を大切にする

どちらも「美」の追求のかたち

どちらが優れているというのではなく、それぞれの文化や時代背景の中で「美」をどう捉え、どう表現するかの違いが、今も私たちの感性や創作に影響を与え続けています。

もしさらに深く知りたいテーマや、具体的な作品・作家についてのご質問があれば、いつでもどうぞ!

これからも美術の世界を一緒に楽しみましょう。