タルタルソースとは?

Perplexity

タタール人と関係があるのかとも思っていたのですが、やはりそういう説もあるんですね。

Perplexity

結論として、語源がタタール人(Tatar/Tartar)に結びつけられてきた説は確かに存在し、タルタルステーキ由来など複数の系譜で説明されていますが、タルタル“ソース”自体がタタール人の料理から直接生まれたわけではない、という整理が妥当です。^2_1^2_3

語源の位置づけ

- 西欧ではモンゴル系遊牧民を指す「タタール」が Tartar/Tartare と表記され、これが料理名の tartare(タルタル)に結び付いたとする言及が一般的です。^2_3

- 19世紀の料理文献でも sauce tartare の名称が見られ、名称の来歴はタタール由来を示唆するが、詳細は不明とされています。^2_3

ステーキ由来説

- 生肉と香味野菜を刻んで食べる「タルタルステーキ」が欧州で広まったことが「タルタル」という呼称普及の起点とする説明が流布しています。^2_2

- この流れは「刻んだ具材を混ぜるスタイル=タルタル」という連想を生み、のちのソース名にも影響したと解されます。^2_1

直接起源ではない点

- 飲食業界や一般解説でも「語はタタール(Tartare)に由来するが、タルタルソースそのものはタタール人の料理が直接の起源ではない」と明確に区別されています。^2_2

- 辞書的・歴史的記述でも sauce tartare はフランス料理文脈で19世紀以降に整備・標準化されており、民族料理の直系ではありません。^2_3

^2_5^2_7

⁂

そもそもの発祥の地は?いつ頃からある?

Perplexity

発祥はフランス料理の文脈で、19世紀の料理書に「sauce tartare(タルタルソース)」として登場し始めたのが確認できる最古級の記録です。^3_1

どこで生まれたか

- フランス語名称を持ち、フランス料理に属する冷製ソースとして整理されており、起源の地はフランスとされます。^3_2

- 19世紀にはフランスでタルタルステーキの付け合わせとして認識され、料理名との関連でソース名が定着しました。^3_1

いつ頃からあるか

- 19世紀の料理本に「sauce tartare」の記述が見られ、時代的には19世紀に成立・普及したソースと位置づけられます。^3_2

- 19世紀末にはステーキ・タルタルとソースの関係が文献化され、名称の用法が確立していきました。^3_1

名称と背景

- 「タルタル」はステーキ・タルタルとの結び付きで定着し、語の起こりは更に古く18世紀のフランス語用法まで遡るとされます。^3_2

- 語源はタタール(Tartare)に由来する説が流通しますが、ソース自体はフランス料理で体系化されたものです。^3_1

^3_10^3_12^3_14^3_16^3_18^3_20^3_4^3_6^3_8

⁂

当時のタタールソースと現在のものとは同じ?

Perplexity

結論として、同一ではありませんが系譜は連続しており、19〜20世紀の古典的レシピから現代の一般的レシピへと配合と手法が少しずつ変化しています。^4_1

古典レシピの特徴

- 19〜20世紀初頭のフランス料理文献では、タルタルはマヨネーズを基盤にしつつ、細かく刻んだハーブ(シブレット、エストラゴン、セルフイユ等)とコルニション、ケッパー、エシャロットを合わせる「香草主体」の冷製ソースとして整理されています。^4_1

- エスコフィエには「固ゆで卵黄をすり潰して乳化させる『ハード・ヨーク・マヨネーズ』風のタルタル」の記述があり、卵黄を多用した濃厚でやや重厚な版が示されています。^4_3

現代レシピの特徴

- 現代の標準形は「マヨネーズ+ピクルス(ガーキン/レリッシュ)+ケッパー+香草(ディルやタラゴン)」が核で、酸味はレモン汁で付与する配合が一般化しています。^4_4

- 地域差・家庭差が大きく、玉ねぎやエシャロット、オリーブ、マスタード、ハードボイルドエッグを加える派生や、英国圏のフィッシュ&チップス向けの粗刻み具材多めの様式など多様化しています。^4_5

何が変わったか

- 乳化基盤は一貫してマヨネーズ系ですが、「卵黄主体で作る古典的マヨ(固ゆで卵黄の使用)」から「既製または全卵系マヨ+レモン主体の酸味」へと軽快化する傾向があります。^4_2

- 具材の焦点が「香草中心」から「ピクルス類+香草のバランス」へシフトし、魚介フライとの相性を意識した酸味・食感の強化が進みました。^4_4

連続性と相違点

- 名称・用途(冷製、魚介やフライの付け合わせ)・基本構成(マヨネーズ+刻み具材)は連続しています。^4_1

- 一方で、卵黄の扱い、酸味付与手段、具材の比重、粗さ(食感)など細部は時代と地域で変化し、現代一般形は古典より軽く酸味がはっきりしたスタイルが主流です。^4_3

^4_10^4_12^4_14^4_16^4_18^4_20^4_7^4_9

⁂

現代のレシビが固まったのはいつ頃?

Perplexity

結論として、現在一般的な「マヨネーズ+ピクルス(ガーキン/レリッシュ)+ケッパー+香草+レモン汁」という“現代型タルタル”の枠組みは、19世紀後半にはレシピとして現れ、20世紀前半〜中葉にかけて欧米で標準化・大衆化したとみるのが妥当です。^5_1^5_3

タイムラインの要点

- 19世紀半ばには英語圏の料理書に「タルタルソース」レシピが掲載され、マヨネーズ系ベースにケッパーやピクルス、エシャロット等を加える構成が見られます。^5_3

- 20世紀に入ると欧米で魚フライとの組み合わせが定着し、1920年代には市販品(例:ヘルマンズなど)が流通、配合が事実上の標準として広まりました。^5_2

- 以後は地域差(英米でのディルやレモン強調など)を伴いつつも、基本構成は安定した“現代形”として継承されています。^5_1

補足

- フランス語圏の古典ではエスコフィエ時代に卵黄の扱いなど細部が議論されますが、現代の家庭用・業務用の主流は既製マヨネーズ基盤でレモン汁を効かせた軽快な配合です。^5_4

^5_10^5_12^5_14^5_16^5_18^5_5^5_7^5_9

⁂

現代では世界共通?それとも、各国・地域で違いや特色はある?

Perplexity

ります。^6_1

英国・英連邦

- 英国ではフィッシュ&チップスに合わせる前提で、ガーキン(小きゅうりピクルス)、ケッパー、ディル、レモン汁をはっきり利かせる傾向が強いと整理されています。^6_2

- テクスチャはやや粗刻みで、白身魚フライに合わせた酸味・ハーブの香りが特徴として語られます。^6_2

米国

- ディルピクルスやオニオン(またはチャイブ)、パセリを合わせるレシピが一般的で、地域ごとに甘味の強いレリッシュを使うなどの差も見られます。^6_3

- フィッシュサンドやフライドシーフード全般に広く用いられ、手早く和えられる常備ソースとして家庭普及しています。^6_3

フランス

- コルニッション(仏式ピクルス)とケッパー、タラゴンやディルなどの香草を使う古典構成が基調で、フランス語圏のレシピでも同様の骨格が示されます。^6_4

- 起源地ゆえに「香草の選択とバランス」を重視する説明が多く、コルニッションの使用がよく言及されます。^6_4

日本

- ゆで卵を粗く潰して加える“卵リッチ”な配合や、キユーピー系マヨを基盤にした旨味・酸味設計が広く浸透しています。^6_5

- チキン南蛮やカキフライなど和洋折衷の揚げ物に厚めにのせるスタイルが一般的で、玉ねぎやきゅうり、米酢を使うレシピも多いです。^6_7

中東欧・その他

- ハンガリーなどではサワークリームや白ワイン、ホワイトペッパー、砂糖を加えるバリエーションが知られ、地域流儀の酸味や甘味が反映されます。^6_1

- 中央・東欧では「タタルスカ(Tatarska)ソース」の名で広く親しまれ、揚げ物やサンドに汎用されています。^6_1

まとめの見取り図

- 共通骨格は世界共通だが、酸味の付け方(レモン汁・酢・サワークリーム)、塩味と甘味のバランス、具材の粗さ、卵の扱い(無添加〜ゆで卵多用)などで地域色が明確に出ます。^6_5

- 英国は魚フライ特化の鋭い酸味、米国は日常使いの汎用性、日本は卵でコクとボディを与える方向、フランスはコルニッションと香草の均衡、といった大枠の違いが実用上の指針になります。^6_5^6_2

^6_10^6_12^6_14^6_16^6_18^6_20

⁂

では、最後に、タルタルソースを使う定番料理と、あまり見かけないけど意外にも合う料理は?

Perplexity

結論として、定番は揚げた魚介とカニケーキ、フィッシュ&チップス、チキン南蛮などが中心で、意外に合うのはサンドイッチ、フライド野菜、ポーク・チキンのフライ、黒焼き魚介やフライドグリーントマトなどです。^7_1^7_3

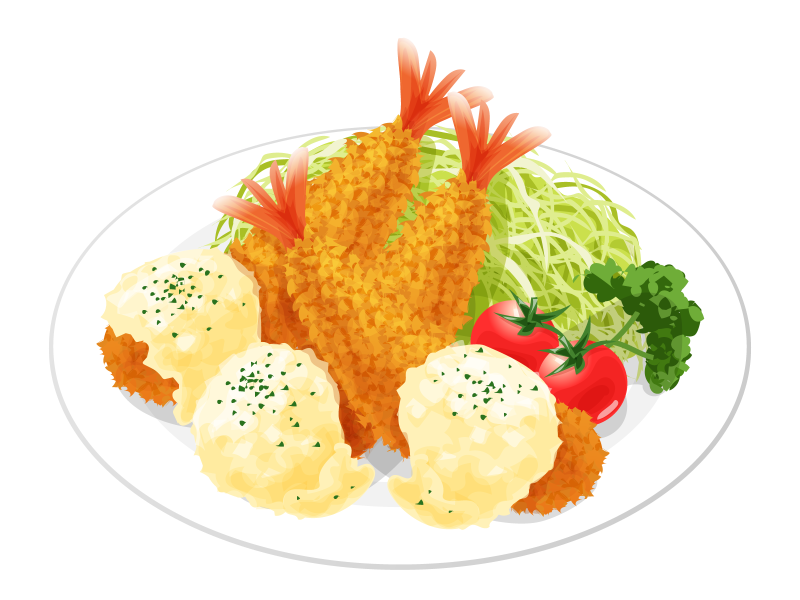

定番の組み合わせ

- フィッシュ&チップス、白身魚フライ、フィッシュスティックは王道で、タルタルの酸味と食感が油分をうまく切ります。^7_4

- カニケーキやサーモンケーキなどのシーフードケーキは、タルタルが最頻出の添えソースとして定着しています。^7_2

- 日本発のチキン南蛮は甘酢とタルタルの組み合わせが特徴で、卵リッチな和風タルタルが用いられます。^7_3

意外に合う料理

- サンドイッチのスプレッド置換(マヨ代替)に好適で、フライドフィッシュサンドやチキンサンドで風味が立ちます。^7_7

- フライドグリーントマト、オニオンリング、フライドマッシュルーム、厚切りフライドポテトなどのフライド野菜に好相性です。^7_9

- ブラックンド(黒焼き)シュリンプやサーモンなどスパイス強めの魚介、ハッシュパピーやフライドチキンにもよく合います。^7_9

- ベジ系ではアーティチョークを利かせた派生でフィッシュレス・フライやサンドに使う例もあります。^7_11

使い分けの指針

- 酸味と塩味で油分やコクを“切りたい”揚げ物全般、香草とピクルスの香りで臭みを消したい魚介、パンと具材をまとめたいサンド類に向きます。^7_2

- スパイスやスモーク香のある主菜の“冷製クリーミー対比”としても機能し、黒焼き・グリル・スパイシー系をまろやかにまとめます。^7_9

^7_12^7_14^7_16^7_18^7_20

⁂