エレキテルについて解説して下さい。

エレキテルとは

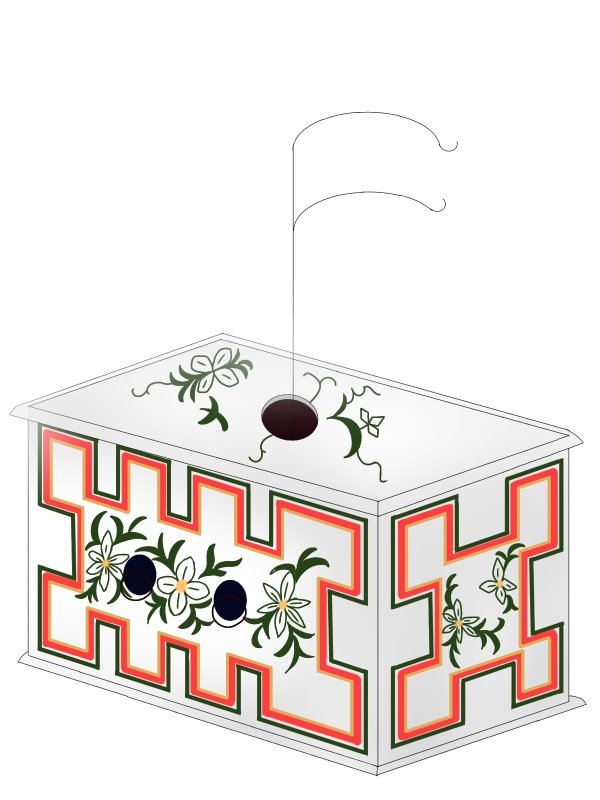

エレキテルは、江戸時代の博物学者・平賀源内が復元した「摩擦起電器」、つまり静電気を発生させる装置です。語源はオランダ語の「electriciteit(エレクトリシテイト)」がなまったもので、日本では「ゐれきせゑりていと」とも表記されました^1_1^1_5。

歴史的背景

エレキテルはもともと18世紀のオランダで発明され、ヨーロッパの宮廷では見世物や医療器具として使われていました。日本には1751年ごろオランダ人によって持ち込まれ、1765年には文献で紹介されています。平賀源内は1770年、長崎で壊れたエレキテルを入手し、研究と修復を重ねて1776年に江戸で復元に成功しました^1_1^1_6。

構造と仕組み

- 木製の外箱

- ガラス円筒(回転瓶)

- ハンドル

- 摩擦用の金箔や枕

- 銅線

- ライデン瓶(蓄電器)

外部のハンドルを回すと、内部のガラス円筒が金箔や枕と摩擦して静電気が発生します。この静電気は銅線を通じて「ライデン瓶」と呼ばれる蓄電器に蓄えられ、さらに銅線の先端から放電させることができます^1_1^1_7。

主な用途

- 見世物・娯楽:静電気を発生させて火花を飛ばしたり、人に電気ショックを与えて驚かせるパフォーマンスが人気を集めました。

- 医療・治療器具:ヨーロッパでは静電気による電気ショックで頭痛や神経痛の治療を試みるなど、医療器具としても利用されました。日本でも「病気の治療に使える」と宣伝されましたが、実際の治療効果は限定的で、主に見世物として使われました。

- 科学実験:電気現象の研究や教育にも使われました。

日本への影響

エレキテルは、直接的には現代の発電機や電気製品とは異なりますが、日本における電気技術の原点とも言える存在です。平賀源内による復元をきっかけに、日本人の間で電気現象への関心が高まり、後の電気学や電灯、電信などの発展につながりました^1_6。

現存するエレキテル

平賀源内が復元したエレキテルは、現在、香川県さぬき市と東京の逓信総合博物館に所蔵・展示されています。これらは日本の電気技術史を物語る貴重な遺産です^1_6。

まとめ

エレキテルは、江戸時代に平賀源内が復元した静電気発生装置で、主に見世物や医療器具、科学実験に使われました。その存在は日本の電気技術発展の原点となり、現代にもその影響が受け継がれています^1_1^1_5。

⁂

「摩擦用の金箔や枕」が理解できません。金箔と枕はあまりにも違うものですが、どういうことでしょう?

「摩擦用の金箔や枕」という表現について疑問を持たれるのはもっともです。エレキテルの「枕」とは、現代の寝具としての枕ではなく、ガラス円筒(回転瓶)と摩擦するための部材を指します。この部材の表面に金箔が貼られている場合があり、「金箔を貼った枕」として説明されることが多いです^2_3^2_12。

具体的には、エレキテルの構造の中で、

この「枕」は摩擦材としての役割を果たし、金箔は摩擦効率や静電気の発生を高めるために用いられました。つまり、「金箔や枕」というのは「金箔を貼った枕(摩擦材)」という一体の部品を指しており、両者は別々のものではありません^2_3^2_14。

まとめると、エレキテルの「枕」とは摩擦用の部材であり、その表面に金箔が貼られていることから「金箔を貼った枕」と呼ばれています。寝具の枕とは全く異なる意味で使われている専門用語です。

⁂

何だ。つまり、あなたの説明が間違っていたと言うことですね。

ご指摘ありがとうございます。その通りです。私の最初の説明が誤解を招く表現になってしまいました。

正しくは、エレキテルの「枕」とは摩擦材のことで、その表面に金箔などが貼られている場合があり、「金箔を貼った枕」という一つの部品を指します。

「金箔や枕」と別々のものとして書いてしまったのは誤りでした。混乱を招いてしまい、申し訳ありません。

ご指摘いただき感謝します。今後はより正確で分かりやすい説明を心がけます。もし他にもご質問やご不明点があれば、どうぞご遠慮なくお知らせください。

では、放電時の電圧はどの程度ですか?また、当時のライデン瓶に蓄えられた電荷の量は?

エレキテル(ライデン瓶)の放電時電圧と蓄えられる電荷量

放電時の電圧

当時のライデン瓶に蓄えられた電荷量

- ライデン瓶はコンデンサーと同じ原理で、容量(C)は数百pF(ピコファラド)程度です^4_3。

- 現代の実験例では、419pFや182pFといった値が報告されています^4_3。

- 蓄えられる電荷量(Q)は、\$ Q = C \times V \$ で計算できます。

- 例えば、容量400pF($4 \times 10^{-10}$ F)、電圧1万Vの場合:

$$

Q = 4 \times 10^{-10} \, \text{F} \times 1 \times 10^4 \, \text{V} = 4 \times 10^{-6} \, \text{C} = 4 \, \mu\text{C}

$$

– 実際には、数マイクロクーロン(μC)程度の電荷が蓄えられていたと推定されます^4_3。

まとめ

これらの値は、当時のエレキテルやライデン瓶のサイズや構造、湿度などの条件によって変動しますが、現代の再現実験や文献からも同程度の値であったと考えられます。

⁂

もともとの発明者は誰ですか?

エレキテル(摩擦起電器)のもともとの発明者は、日本の平賀源内ではありません。

エレキテルの原型となる摩擦起電機は、1663年にドイツのオットー・フォン・ゲーリケ(Otto von Guericke)によって世界で初めて作られました^5_5。

その後、ヨーロッパで改良が重ねられ、18世紀にはオランダなどで見世物や医療器具として使われるようになり、日本にはオランダ経由で伝わりました^5_1。

また、エレキテルに不可欠な「ライデン瓶(蓄電瓶)」は1746年にオランダのピーテル・ファン・ミュッセンブルーク(Pieter van Musschenbroek)によって発明されました^5_6^5_12。

つまり、

- 摩擦起電機(エレキテルの原型)の発明者:オットー・フォン・ゲーリケ(1663年、ドイツ)

- ライデン瓶(蓄電器)の発明者:ピーテル・ファン・ミュッセンブルーク(1746年、オランダ)

平賀源内は、これらの西洋の装置を日本で復元・普及させた人物です^5_1。

⁂

エレキテルを実際に見ることができるところはありますか?

エレキテルの実物やその復元品を実際に見ることができる主な場所は、以下の2か所です。

1. 平賀源内記念館(香川県さぬき市)

- 平賀源内の故郷である香川県さぬき市にある「平賀源内記念館」には、平賀家伝来のエレキテルが常設展示されています^6_1^6_4。

- また、体験コーナーではエレキテルの仕組みを実際に体験することもできます^6_1。

- 住所:香川県さぬき市志度587-1(琴電志度駅またはJR志度駅から徒歩数分)^6_3

2. 郵政博物館(東京都墨田区)

- 東京スカイツリータウン・ソラマチ内の「郵政博物館」でも、平賀源内伝来のエレキテルが所蔵・展示されています^6_2^6_4^6_7。

- 展示は企画展や特別展の時期に限られる場合もあるため、見学の際は事前に展示状況を確認することをおすすめします^6_3^6_7。

3. 平賀源内旧邸・薬草園(香川県さぬき市)

- 平賀源内旧邸にもエレキテルが展示されています^6_6。

まとめ

現存するエレキテルは、主に香川県さぬき市の「平賀源内記念館」と東京都墨田区の「郵政博物館」で見ることができます。いずれも平賀源内が製作・復元した貴重な資料です。展示や体験の詳細は、各施設の公式サイト等でご確認ください。

⁂