「富嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)」は、江戸時代の浮世絵師である葛飾北斎が描いた富士山をテーマにした浮世絵シリーズです。このシリーズは、富士山をさまざまな場所や角度から描いた46点の錦絵で構成されています123。

読み方

「富嶽三十六景」の読み方は「ふがくさんじゅうろっけい」です25。

概要

- 作品の内容: 富士山を中心に、江戸時代の風景や日常生活を描いた作品です。富士山は日本人の心に深く根付いた象徴であり、このシリーズはその美しさを多角的に表現しています13。

- 制作時期: 天保初年ごろから出版されました。発表当時、北斎はすでに70歳を過ぎていました35。

- 構成: 当初は36図で構成されていましたが、後に10図が追加され、全46図となりました35。

代表的な作品

このシリーズは、北斎の巧みな絵作りと成熟した描写力によって、江戸時代から現代まで広く愛されています。

Citations:

- https://intojapanwaraku.com/rock/art-rock/1093/

- https://kotobank.jp/word/%E5%86%A8%E5%B6%BD%E4%B8%89%E5%8D%81%E5%85%AD%E6%99%AF-734516

- https://www.adachi-hanga.com/hokusai/page/know_4

- https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-11176-1

- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%B6%BD%E4%B8%89%E5%8D%81%E5%85%AD%E6%99%AF

- https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/241943

- https://www.touken-world-ukiyoe.jp/ukiyoe-series/fugaku-36/

- https://ejje.weblio.jp/content/%E5%AF%8C%E5%B6%BD%E4%B8%89%E5%8D%81%E5%85%AD%E6%99%AF

Perplexity の Eliot より: pplx.ai/share

そもそも富嶽とは?

富嶽三十六景の代表的な五作品を解説して下さい

「富嶽三十六景」は、葛飾北斎が描いた富士山をテーマにした浮世絵シリーズで、全46図から成ります。ここでは、代表的な五作品を解説します。

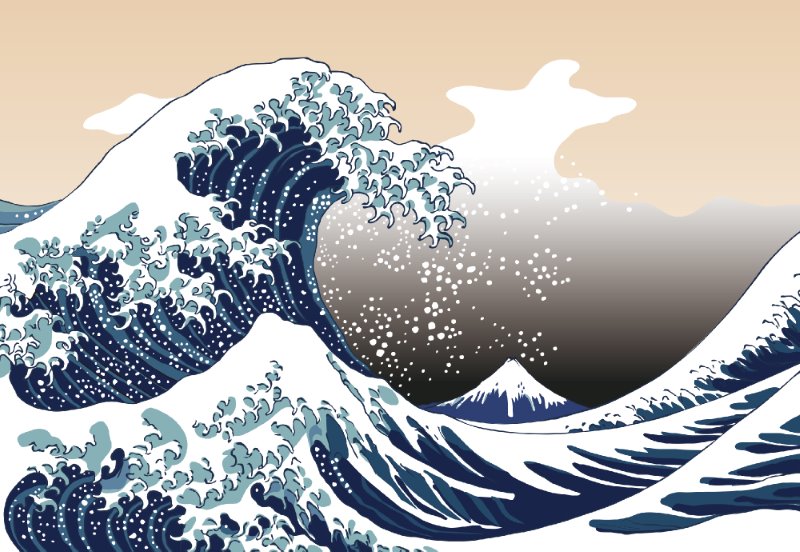

1. 神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)

2. 凱風快晴(がいふうかいせい)

3. 山下白雨(さんかはくう)

- 特徴: 富士山の麓で降り始めた雨が、山全体を白く覆う様子を描いています。富士山自体が主題となっている作品の一つです2。

4. 江戸日本橋(えどにほんばし)

- 特徴: 東海道の起点である日本橋から西方向を望んだ景色が描かれています。遠方に見える厳粛な富士山と日本橋の人々の活気を対照的に表現しています5。

5. 尾州不二見原(びしゅうふじみがはら)

- 特徴: フレームのような桶から富士山をのぞく構図が特徴です。富士山を新たな視点から描く北斎の工夫が見られます3。

これらの作品は「富嶽三十六景」の中でも特に有名で、北斎の技巧と富士山の美しさを象徴しています。

Citations:

- https://store.adachi-hanga.com/collections/ukiyoe_ser_fugaku36

- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%B2%96%E6%B5%AA%E8%A3%8F

- https://www.adachi-hanga.com/hokusai/page/know_4

- https://fugaku36.net/free/kanagawaoki

- https://media.thisisgallery.com/20208048

- https://www.touken-world-ukiyoe.jp/ukiyoe-introduction/kanagawaokinamiura/

- https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/246760

- https://wa-gokoro.jp/traditional-crafts/Ukiyoe/623/

Perplexity の Eliot より: pplx.ai/share

対数螺旋とは何ですか?

対数螺旋(たいすうらせん)は、自然界によく見られる螺旋の一種で、等角螺旋(とうかくらせん)とも呼ばれます。極座標で表すと、\(r = ae^{b\theta}\) という式で表されます。ここで、\(e\) はネイピア数、\(a\) と \(b\) は固定された実数です135。

対数螺旋の特徴

- 拡大縮小と回転の性質: 対数螺旋を何倍か拡大縮小すると、元の図形を回転させたものと一致します3。

- 接線と半直線の角度: 原点から半直線を引いたとき、対数螺旋の接線とその半直線がなす角度は一定です。これが「等角螺旋」と呼ばれる理由です3。

- 自然界での出現: 台風の形や貝殻、植物の葉の配置など、自然界で多く見られます37。

葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」と対数螺旋

北斎の「神奈川沖浪裏」では、波の動きや富士山の稜線が対数螺旋の構成要素として描かれています。これにより、波の渦巻きや富士山の静謐さが対比され、視覚的なインパクトを与える作品となっています24。

Citations:

- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E6%95%B0%E8%9E%BA%E6%97%8B

- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%B2%96%E6%B5%AA%E8%A3%8F

- https://yama-itech.net/logarithmic-spiral

- https://note.com/artrelay/n/neafdd8ff944b

- https://manabitimes.jp/math/1389

- https://note.com/sioji/n/nb2c58dc73c51

- http://www.nara-wu.ac.jp/core/koto/pdf/151110T4.pdf

- https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/246760

Perplexity の Eliot より: pplx.ai/share

北斎はこの対数螺旋を理解していたのでしょうか?それとも天賦の才でしょうか?

北斎の作品を実際に見ることはできますか?

葛飾北斎の作品を実際に見ることは可能です。日本国内には多くの美術館や博物館で彼の作品が所蔵されており、展示されていることがあります。以下は、北斎の作品を見られる美術館の例です。

美術館や博物館での展示

- すみだ北斎美術館(東京・両国): 北斎やその門人の作品を幅広く所蔵しています5。

- 太田記念美術館(東京): 多くの浮世絵を所蔵しており、北斎の作品も含まれています38。

- MOA美術館(静岡): 「冨嶽三十六景」を含む北斎の作品を展示しています2。

- 山梨県立博物館: 「冨嶽三十六景」全46点を一挙公開する展覧会も行っています6。

- いわみ美術回廊 葛飾北斎美術館(島根): 北斎の版画や肉筆画を展示しています1。

これらの美術館では、北斎の作品を直接見ることができ、また時折特別展も開催されることがあります。訪問前に美術館の公式サイトで展示情報を確認することをお勧めします。

Citations:

- https://shimane-mkyo.com/vol03/s08

- https://www.moaart.or.jp/?event=hokusai-3

- https://bijutsutecho.com/magazine/insight/26000

- https://kyodonewsprwire.jp/release/202002287472

- https://www.adachi-hanga.com/hokusai/page/enjoy_3

- http://www.museum.pref.yamanashi.jp/3nd_tenjiannai_11tokubetsu001.htm

- https://www.youtube.com/watch?v=7IQlaZ0-Dzk

- https://note.com/satobar/n/nb4d81371ed73

Perplexity の Eliot より: pplx.ai/share

作品の大きさはどのくらいですか?

何枚くらい刷られたのでしょう?

当時はどういう人々が購入したのでしょう?

「富嶽三十六景」が当時どのような人々に購入されたかについては、以下のような背景があります。

- 富士講の関係者: 富士山を拝んで心願を叶える「富士講」と呼ばれる民間信仰が江戸時代に盛んでした。この信仰に参加していた人々が、富士山を描いた作品に興味を持った可能性があります3。

- 商人層: 「富嶽三十六景」は、特に商人層に支持されたと考えられています。彼らは経済的に余裕があり、芸術作品を購入することができました1。

- 庶民: 浮世絵は当時、庶民にも手頃な価格で購入できたため、一般市民にも人気がありました。特に、風景画ブームの最中には、娯楽や気晴らしとして浮世絵を購入する人も多かったと考えられます4。

- 新たな富裕層: 江戸時代の経済発展により、商人を中心とした新しい富裕層が浮世絵の顧客となりました。この層は、芸術作品に対する新たな需要を生み出しました4。

Citations:

- https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200705/jpaapatent200705_041-048.pdf

- https://daruma3.jp/ukiyoe/226

- https://www.touken-world-ukiyoe.jp/ukiyoe-series/fugaku-36/

- https://note.com/arthiwa/n/ndca313e3d01b

- https://www.meihaku.jp/ukiyoe-basic/ukiyoe/

- https://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DKankoub/Publish_db/1999news/03/302/0302.html

- https://www.adachi-hanga.com/hokusai/page/know_18

- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AE%E4%B8%96%E7%B5%B5

Perplexity の Eliot より: pplx.ai/share

当時の価格ではいくらくらいでしょうか?他の一般的なものと比較してもらえるとわかりやすいと思います。

「富嶽三十六景」の当時の価格については、江戸時代の浮世絵全般として、一般的な大判錦絵が20文ほどで販売されていたことが知られています2。この価格は、そば一杯の価格(約16文)と比較すると、そばを2杯食べる程度の金額で購入できたことになります。

当時の価格比較

- 浮世絵(大判錦絵): 約20文

- そば一杯: 約16文

- 役者絵(小判): 約8文

このように、浮世絵は庶民にも手頃な価格で購入できたため、広く普及しました24。また、人気の低い作品は3~6文ほどで販売されていたこともあります2。

現在では、保存状態や版木の状態によって価格が大きく異なります。例えば、保存状態が良い初期の摺りであれば、数百万円から数千万円の価値があることもあります3。

Citations:

- https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g02414/

- https://daruma3.jp/ukiyoe/226

- https://journal.thebecos.com/reproduction-hokusai/

- https://nikkoudou-kottou.com/blog/painting/14463

- https://artnewsjapan.com/article/858

- https://www.touken-world-ukiyoe.jp/ukiyoe-enjoy/ukiyoe-purchase-sale/

- https://sell.suiha.co.jp/info/230509-2/

- https://www.tokyo-touken-world.jp/expensive-ukiyoe/ukiyoe-ranking/

Perplexity の Eliot より: pplx.ai/share

なるほど。庶民にも比較的容易に購入できる価格だったのですえね。今で言えばちょっとしたポスターとか、そういう感覚でしょうかね。

その通りです。「富嶽三十六景」や他の浮世絵は、当時としては比較的手頃な価格で購入できたため、庶民にも親しまれていました。現代で言えば、ポスターのような感覚で、日常生活の中で楽しむための芸術作品として受け入れられていたと考えられます。

浮世絵は、特に江戸時代後期には、娯楽や装飾としての役割も果たし、家の中に飾ることも一般的でした。現代のポスターと同様に、部屋を飾ったり、気分転換に楽しむためのものとして広く受け入れられていました。

また、浮世絵は版画なので、多数のコピーが作成できたため、多くの人々に広く普及しました。これが、庶民にも手頃な価格で提供される要因となりました。

全作品(36作品)はまとめて発表されたのですか?それとも、ある程度の日数(年数)をかけて発表したのでしょうか?また、追加された10作品はすぐに追加されたのですか?それとも、36作品の発表後、しばらく経ってから追加発表されたのですか?

「富嶽三十六景」の全作品は、まとめて発表されたわけではありません。最初の36図は天保2年(1831年)から順次発表されました13。その後、追加の10図が発表されましたが、具体的な追加時期については、天保5年(1834年)頃までの間に追加されたとされています37。

追加の10図は、初期の36図が好評を博したため、版元の西村永寿堂が追加出版を決定したものです5。これにより、全46図が完成しました。追加作品は「裏富士」と呼ばれ、初期の36図とは異なる特徴を持っています5。

したがって、36作品の発表後、しばらく経ってから追加の10作品が発表されたと考えられます。ただし、追加時期については明確な記録がないため、詳細は不明です。